“敦煌學”的奠基者——向達

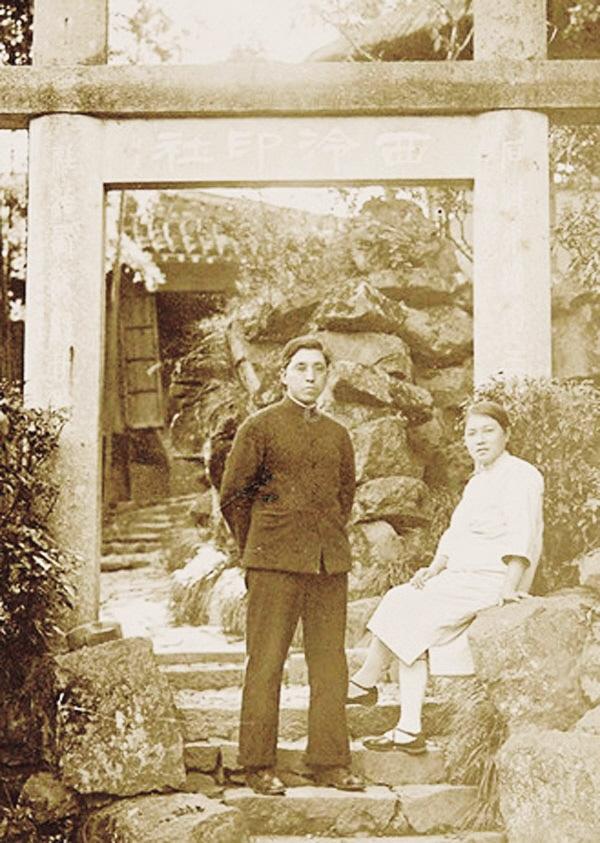

向達與夫人鄭宜君

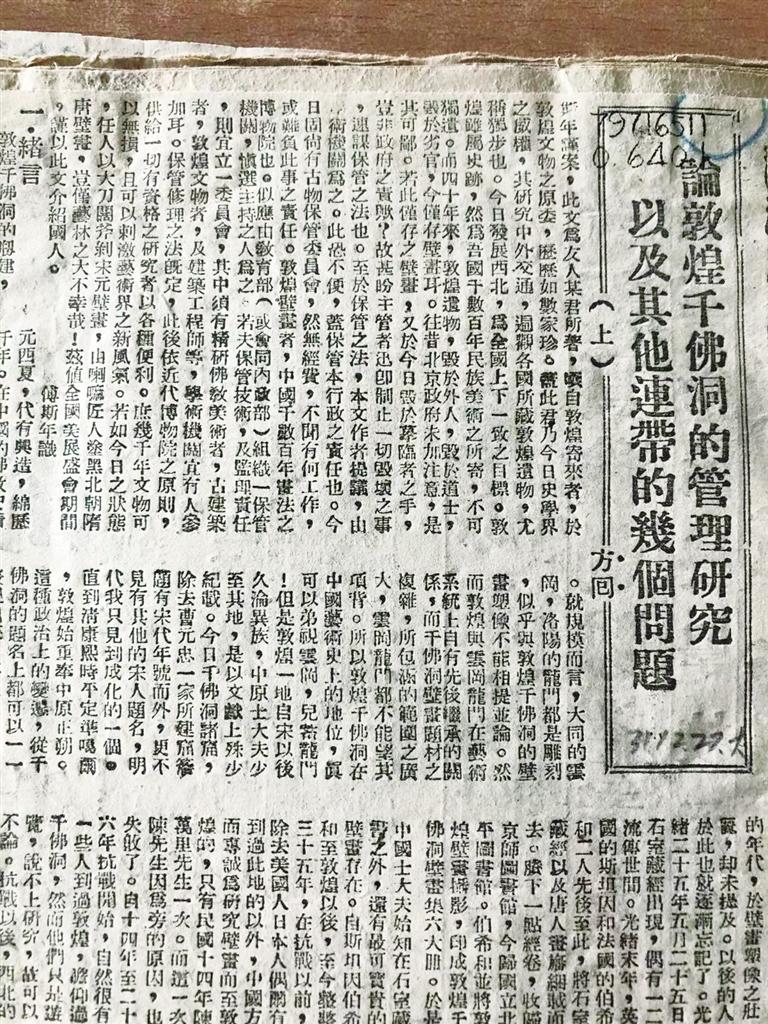

向達刊發在《大公報》的文章

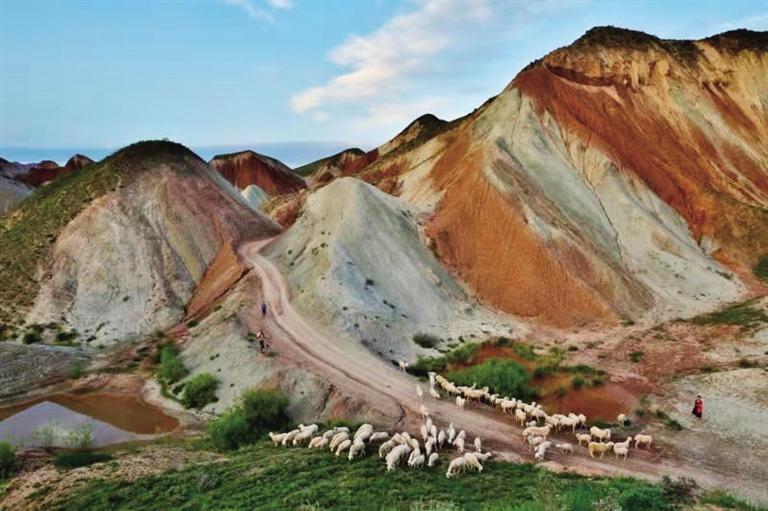

向達是著名的歷史學家、敦煌學家。1935年他赴歐洲,先在素以收藏東方善本書籍著稱于世的牛津大學“鮑德里圖書館”考察和工作,其間抄錄了大量有關中西交通史的重要資料。1936年秋,向達又轉赴倫敦,在“不列顛博物館”的東方部檢閱敦煌寫卷、漢籍及俗文學等寫卷。1937年末,他又訪問了巴黎、柏林、慕尼黑等地的科學院和博物館,考察了來自中國西北地區的壁畫、寫卷等大量文物藏品。在巴黎期間,他還著重研究了法國國立圖書館收藏的敦煌寫卷。

向達把他當時所能看到的敦煌卷子都做了詳細的卡片,并抄錄、寫成目錄提要,記上卷子的編號、名稱、長短、所存行數,重要的卷子還拍了照片。后來,他據此撰寫的《倫敦的敦煌俗文學》和《倫敦所藏敦煌卷子經眼目錄》等,為國內新興的敦煌學提供了極為豐富的第一手資料,從而把中國的敦煌學研究提高到了一個新的水平。 1938年,向達攜帶著抄錄的幾百萬字的敦煌資料,回到了正在遭受日寇侵略的袓國。回國后,他又匹馬孤征,仆仆于驚沙大漠之間,考察了莫高窟、榆林窟等,他曾深夜秉燭,獨自欣賞六朝以及唐人的壁畫。

向達先生曾先后兩次考察敦煌,第一次是在1942年4月,中央研究院組織西北史地考察團,其中的歷史考古組由中央研究院歷史語言研究所、中央博物院與北京大學聯合組成,向達代表北大并擔任歷史考古組主任。在這次考察中,他在給友人、南京博物院院長曾昭燏的信件中講述了他第一次看到敦煌莫高窟時的激動心情,同時對于莫高窟受到自然和人為的毀壞而感到痛心。他用三天的時間寫成了一萬多字、此后對敦煌學有重大影響的《論敦煌千佛洞的管理研究以及其他連帶的幾個問題》,署名“方回”寄給了傅斯年,后經傅斯年推薦,在重慶的《大公報》連載發表,文中提出將千佛洞收歸國有,由學術機構進行管理,開展研究工作等建議。此文發表,一石激起千層浪,直接推動國立敦煌藝術研究所于1944年成立。研究所成立后,常書鴻任所長。這也開啟了“敦煌學”長流不息的淵源。樊錦詩后來也撰文稱:“他(向達)文章中提出的關于保護和管理的具體建議,被后來成立的敦煌藝術研究所采納,成為敦煌石窟保護和管理的參照。向達提出的‘不可輕易剝離壁畫’的主張,也是敦煌研究院幾十年來在壁畫保護和管理中一直恪守的紀律和原則。”

在敦煌期間,向達不顧隆冬酷寒,呵指筆錄,除對敦煌地區諸石窟留下了重要記述如《敦煌千佛洞各窟剝離剜損略表》外,還寫成多篇有關敦煌和西域考古方面的論文初稿,即后來陸續發表的《敦煌藏經過眼錄》《西征小記》《莫高榆林雜考》《兩關雜考》《唐代俗講考》等。俗講的研究具有開創意義,兩關的考證系兩度親自踏勘漢代玉門、陽關故址的結果,不同于書齋中僅從文獻進行考據之作。向達以科學考古與文獻相結合的方法,對敦煌石窟進行開創性的研究,因此他被譽為開創“敦煌學”的先驅。

向達初到莫高窟時,張大千正帶領子侄、門人在那里臨摹壁畫,由于時值抗戰期間,經費極為緊張,向達所在的考察團生活清苦。當時擔任資源委員會代理主任的何廉也在敦煌莫高窟考察參觀,后來他在《何廉回憶錄》中寫道:“在千佛洞,廟宇分成兩部,一部份留供旅客使用,我們在那里時,成為我們的公共住所;另一部分,當時由美術家張大千包下,他在那里臨摹壁畫。他不但偕妻子同來,帶來名廚,還雇了四個喇嘛為他臨摹的壁畫著色。而且由于他很聞名,同時又是許多達官貴人的摯友,每隔一兩天便能用馬車從敦煌運來新鮮的供應。相反,我遇到另一個知名人士——向達,一個來研究千佛洞歷史的史學家,情況就大不相同。可憐的向達,孑然一身,生活窮困簡單,住在為一般旅客所安排的屋子里,和我們的床鋪擠在一起。”也許何廉看向達生活極為清苦,所以當他離開莫高窟時,何廉“將帶到千佛洞的一切沒用過的食物送給向達。”

而且向達與張大千的結識還是經何廉介紹的,因為何廉在回憶錄中寫到:“我和他(向達)素來相識,將他介紹給張大千。當我們在那里時,張請我們大家吃飯,我們分享了他的廚子烹調的佳肴。”

第二次赴敦煌考察是在1943年,向達擔任由中央研究院、博物館、中國地理研究所和北大文科研究所共同組織的“西北科學考察團”考古組組長,夏鼐、閻文儒為成員。考古組原計劃1943年9月出發,可是臨行前,夏鼐先生因生病不得不推遲半年,向達先生直至1944年3月21日才由重慶飛抵蘭州。

就在向達到達蘭州后,他還應甘肅科學教育館之邀,于4月2日在隴西路南口(今省政協家屬院)附近的大禮堂舉辦了題為“敦煌佛教藝術之淵源,及其在中國藝術上之地位”的演講。下午兩點半,著名化學史家、甘肅科學教育館館長袁翰青向與會者介紹了向達的簡歷后,向達在大家的鼓掌聲中登臺講演。

因當天正好是星期天,所以蘭州市各機關代表,以及市民共約1200余人到場聆聽了向達的演進。

向達的演講共分為四部分:一、敦煌時代之背景;二、敦煌佛教藝術之淵源;三、敦煌佛教藝術在中國藝術上之地位;四、總綸。4月3日的《甘肅民國日報》對此演講作了報道:“向氏聲音低微,而聽眾對于敦煌佛教藝術研究之心切,故能靜心聽講,會場情緒頗佳,于四時許散會。”

就是在這次演講中,一位18歲的青年學子在臺下也聆聽了向達的演講,并對向達的演講做了3000余字的詳細記錄,整理后在《甘肅民國日報》進行連載刊發,這位青年學子就是后任蘭州大學外語教授的水天明。

最后向達在這次演講的總綸中指出,我們中華民族的性格向來是博大的,善于采人之長,補己之短;也喜以自己的文化,陶冶他人。他舉例說印度《羅摩衍那》史詩中,記有一個王子為父放逐,其妃甚美,為楞迦嵬國魔王以風攝去,有一猴王拯救之,這同《西游記》中的孫悟空很相像,是印度文化影響于中國文學的一例。另外,向達又指出日本平安朝的文化,完全模仿唐文化,而其平假名,片假名的文字,也從我國傳去,這是以文化陶冶別人。向達慷慨激昂地說:凡此種種,中華民族在歷史上,因為時時吐故納新,血液上起新陳代謝的作用,因此能歷千載而常新不老。這是我們民族的精神,這種精神從敦煌佛教藝術中也可窺見一斑。亦希望我們不要忘記先民這一種博大的精神。

時光荏苒,距這次演講,時間已經過去了近80年,但向達提出的觀點,在新時期依然不無鼓舞作用,同時也被磨礪的熠熠生輝。

□高羔 文/圖

相關新聞

- 2021-04-15春水微瀾

- 2021-04-15春雨后的原野

- 2021-04-15濱河情思

- 2021-04-13天才的想象力和絕對的現代性 ——蘭波詩歌《元音》賞析