多層垂弧鋸齒紋雙耳甕 半山類型 甘肅省博物館藏

鑲綠松石回紋彩陶罐 四壩文化 甘肅省文物考古研究所藏

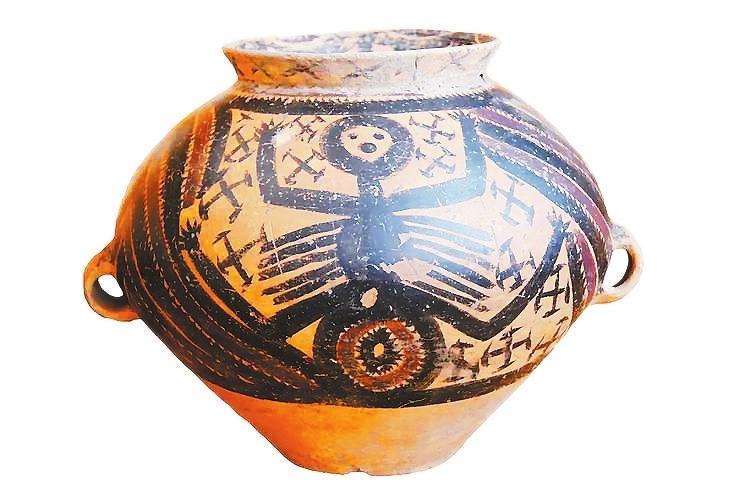

肋骨紋人像彩陶罐 馬家窯文化半山類型 馬家窯文化彩陶博物館藏

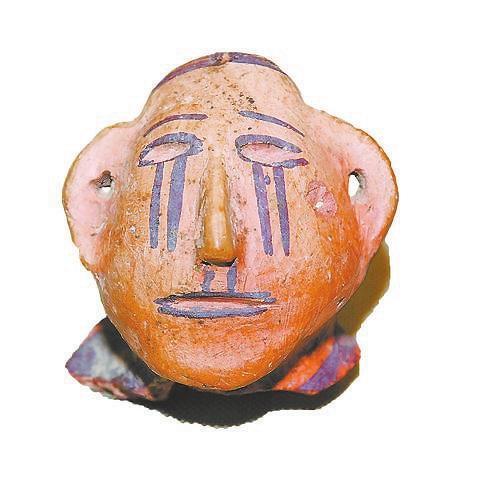

人頭型彩陶器蓋 馬家窯文化馬廠類型 臨夏市博物館藏

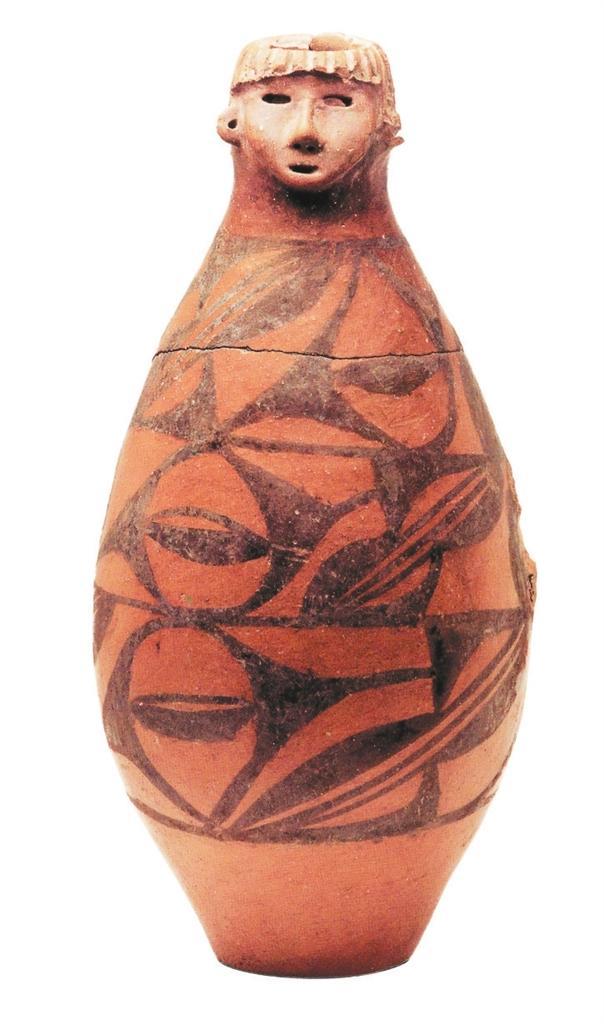

人頭形器口彩陶瓶 仰韶文化 甘肅省博物館藏

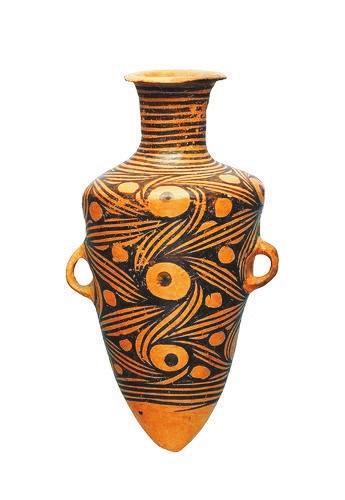

旋紋尖底瓶 馬家窯類型 甘肅省博物館藏

黃河流域孕育出燦爛的彩陶文化。王生暉 (本版圖片均為資料圖)

霍志軍 高玉潔

甘肅是我國最早制作彩陶的區域之一,距今約8000年的大地灣一期彩陶與西亞兩河流域最早的彩陶年代大致相當。甘肅彩陶是世界文化遺產中耀眼的一顆明星,譜寫了世界彩陶史上輝煌的一頁。甘肅孕育了豐富的彩陶文化,歷經了幾千年漫長的發展歲月,其數量種類、制作水平、藝術成就都展現出極高的歷史文化價值。從大地灣的彩陶文化起源到馬家窯的鼎盛,再到沙井文化的結束,這既是中國彩陶文化的發展史,也是中國藝術發展史上的一段重要歷程。

穿越千年的彩陶之光

在甘肅彩陶發展史上,馬家窯文化無疑是最為璀璨的篇章。馬家窯文化的彩陶遺存廣泛分布在洮河流域、隴中高原、河西走廊等地,出土數量眾多、彩陶器型多樣、色彩紋飾獨特,在中國乃至世界彩陶藝術中都獨樹一幟,代表了彩陶藝術的最高成就。

無論是在甘肅彩陶史,還是世界史前藝術史上,馬家窯文化彩陶都樹立起不朽的豐碑。首先,馬家窯文化彩陶數量迄今出土最為豐富。考古數據顯示,馬家窯文化彩陶占各類陶器總量的25%—50%,隨葬陶器中的彩陶占比更是高達80%。1973年在發掘甘肅廣河地區66座半山時期的墓葬中共出土遺物756件,其中陶器392件,彩陶占比達90%。1981年對邊家林文化遺址進行考古發掘,發掘面積425平方米,清理墓葬17座,灰坑1個,出土石器、骨器等近800件,陶器100多件,陶器以彩陶為主。彩陶的大量生產,說明馬家窯文化時期制陶的社會分工早已專業化,出現了專門的制陶工匠和專門燒制陶器的工坊,這無疑是遠古時期社會分工進一步發展的結果。

其次,馬家窯文化彩陶造型最為豐富。馬家窯文化遺址出土的陶器采用泥質與夾砂兩種材質制作,主要由泥條盤筑結合捏塑工藝成型。根據地層堆積,可分早、中、晚三個發展階段:早期馬家窯文化彩陶器型以碗、缽、盆等飲食器為主,但儲藏類器型如罐、甕、壺及尖底瓶數量逐漸增加。其中最具代表性的造型就是旋紋雙耳尖底瓶,兼具實用功能與審美價值。半山時期,碗、盆等傳統器型繼續存在,大型儲藏器如壺、甕、瓶、罐等逐漸成為主流。馬廠階段的彩陶器型逐漸豐富,除延續前一時期器型外,出現了單耳帶鋬筒狀杯、盤形豆、短頸高腹杯等新型器物。我國彩陶器型至此已基本完備,與后世相比并無多大差別,可以通過這些彩陶器型看到馬家窯文化時期生產生活的發展水平。

再次,馬家窯文化彩陶色彩最為絢麗。迄今發掘的許多馬家窯文化遺存中,發現有專門制造陶器的窯場和陶窯、顏料以及研磨顏料的石板、調色陶碟等,彩繪工藝精湛。先民在陶坯表面用特殊顏料繪制弧線圖案后燒制,部分器物內壁亦施彩繪,形成鮮明的時代特征。馬家窯文化彩陶色彩演變清晰:早期以純黑彩繪花紋為主;中期使用純黑彩和黑、紅二彩相間繪制花紋;晚期多以黑、紅二彩并用繪制花紋。其他地區新石器時代中晚期文化中的彩陶多在陶器的某一部位施彩,馬家窯文化彩陶則在陶器的表面通體施以彩繪,顯得格外美觀。

最后,馬家窯文化彩陶的紋飾非常精美。馬家窯文化彩陶紋飾多以旋渦紋、水波紋、同心圓紋為主,圖案布局因器型設計,極富變化又和諧一體。馬家窯文化彩陶早期以純黑彩繪為主,旋紋與弧線紋粗獷古樸;中期出現均勻細密的弧形條紋,線條流暢靈動;晚期新增白彩輔助,紋飾趨向簡化,平行條紋與旋紋組合形成黑白對比的視覺效果。甘肅隴西出土的馬家窯類型彩陶尖底瓶,滿繪四方連續的旋紋,如擊破水面、渦點四濺,被公認是“彩陶藝術的巔峰”之作。如此繁密精美的圖案構圖、紋飾彩繪,必須由發達純熟的技術工藝水平來保證。藝術是人類文明的重要表現形式之一,馬家窯文化彩陶考古的重大成果,無疑大大推進了華夏文明起源研究。

甘肅彩陶的精神世界

陶器是代表人類文明起源時期最重要的物質創造,遠古時期尚處于結繩記事、口耳相傳的文明初期階段。由于沒有成形的文字等書面文獻記載,口耳相傳的內容在歷史的長河中也無從得知。彩陶可謂遠古先民社會生活中的“百科全書”,折射出華夏文明發生、發展、演進的歷史印記。

大地灣一期文化遺址出土了距今8000年左右的彩陶,這是迄今我國發現最早的一批彩陶。大地灣文化遺址的早期文化層,其揭示的遠古先民社會組織形態與經濟生活方式,與伏羲傳說所反映的原始文化時代大體一致。甘谷縣出土廟底溝類型的鯢魚紋彩陶瓶,鯢魚的頭部似人面、魚紋為鱗甲,學界多認為是“龍身人頭”的伏羲氏之雛形。大地灣二期文化遺址出土的人頭器口瓶,其和藹慈祥的面容,圓圓的腹部,周身布滿的美麗紋飾,這件陶器是原始社會圖騰崇拜和祖先崇拜的產物,其形象被猜測或許是最早的還沒有被傳說變形過的女媧本人。這些出土的彩陶使有關伏羲女媧的神話傳說部分程度地得到考古學實證和支持。

彩陶作為遠古社會的產物,其發展水平取決于當時的社會生產力與生產關系。彩陶在器型和紋飾上的變化,反映出特定歷史階段先民生產技術水平和社會組織形態的變化。仰韶文化早期的彩陶器型以盆、缽、碗、瓶、壺等生活用具為主。仰韶時期先民主要進行漁獵生活,魚紋是這一時期的標志性紋飾,在距今約7000年—6000年間,魚形紋飾展示著它們無窮的魅力,幾乎每一個仰韶早期遺址中,都有魚紋彩陶器和陶片出土。而仰韶晚期大地灣遺址中彩陶魚紋僅發現一例,這反映出原始先民或已很少從事漁獵生活,轉而從事定居的原始農業生產了。馬家窯文化的絕大部分時間里,農業取代狩獵占據社會主導地位。馬家窯類型時期,隨著人們生活的穩定,陶器器型也出現了新的變化,雖仍以盆、缽、碗等飲食器為主,但儲藏器罐、甕、壺、尖底瓶等逐漸增多。如1956年甘肅永靖縣三坪出土的馬家窯類型旋渦紋彩陶甕,高50厘米,口徑18.4厘米,陶甕體積巨大,明顯是用來盛儲保存食物的。經專家估算,它能裝下百斤以上的糧食,可謂原始農業經濟大發展的實物證據。原始先民在日常生活和生產勞動中,面對山川河流、日月星辰、伏蛙游魚、花葉蔓枝,自然會將其提煉為藝術形象,表現在原始彩陶中,從而形成色彩斑斕的彩陶紋飾。距今約6000年的甘肅地區的馬家窯時期半坡類型彩陶紋樣,主要有魚類紋及魚類水族動物的各種變體紋樣。距今約5500年的廟底溝時期,甘肅彩陶變體魚紋成為主要的彩陶紋樣。在甘肅秦安縣大地灣的一座廟底溝類型早期房基中,出土了一對口徑為51厘米變體魚紋彩陶大盆,堪稱廟底溝彩陶盆紋飾的代表作品之一。距今5000多年的石嶺下類型的彩陶紋樣中,變體魚紋已經很少有了,被水陸兩棲類的鯢魚紋及其變體紋樣取代。距今約5400—4700年馬家窯類型,紋飾逐漸繁復、圖案愈加精美,常見紋飾有漩渦紋、條紋、水波紋、蛙紋。從彩陶器型和紋飾的變化中可以窺探到甘肅地區遠古時期社會復雜化的進程。

精神生活是遠古先民社會生活中不可或缺的組成部分。先民通過生產勞作,從自然界采集食物、從土地上收獲辛勤勞動的成果,他們既有成功的喜悅,也有對經歷過的各種危險的痛苦記憶,更有對社會分化的權力的恐懼,因而對自然界產生了諸如喜悅、依賴、恐懼、敬畏等心理。此種種情感不僅體現在原始圖騰信仰中,也反映在原始彩陶制作中。如臨夏市博物館館藏的一件馬廠類型人頭器型彩陶,面部造型悲苦哀愁,特別是彩繪四行淚水,形象地反映了馬廠類型先民心理世界的一個側面。又如2019年6月在北京舉辦的“遠古之光——馬家窯文化彩陶珍品展”中,展出的一件馬家窯類型彩陶高達70厘米,器型巨大,設黑彩,紋飾繪制精美,口徑上繪有人面紋。該彩陶應是部落首領表示權力和尊嚴地位的象征物,說明馬家窯類型時期已經開始出現了原始的社會等級劃分。距今約4350年—4050年,馬廠類型彩陶壺的圓圈紋中,出現了少量的肢節或肢爪紋,這些足神人紋解體而演繹出的紋樣,已經不僅僅是單純的藝術裝飾,許多都蘊含了遠古先民的信仰內涵,從另一個層面說明遠古先民已經開始建構自己的精神世界了。

彩陶表面的刻劃符號

文字的成熟是人類文明形成的重要標志之一,迄今中國最早的成熟文字甲骨文在殷商時期已經廣泛使用,可以肯定的是,殷商以前的遠古時期,中國文字經過了一個相當長的孕育、萌芽過程。大地灣文化遺址出土的彩陶上已經有“×”“+”“—”等刻畫符號。2008年甘肅臨洮發現一件馬家窯文化半山類型彩陶,彩陶上半部是蛙神紋飾,兩側繪有類似于飛羽的翅膀,下半部繪有很大的符號,有學者研究認為這些符號是中國最早可識讀的文字“巫”字。遠古社會,“巫”是溝通人神的使者,這個黑彩人物的造型與溝通天地的巫師形象相關,或許與傳說中女媧的原型存在關聯。盡管該陶器上彩繪符號的文字性質尚存爭議,但其構形特征對追溯漢字起源仍然具有重要的研究價值。馬廠類型彩陶常見墨繪幾何符號主要有“×”“+”“‖”“≈”“∈”“○”“—”等形態。這些符號多位于彩陶器物裝飾空白區,可能是當時氏族標識的記號,也有可能是文字的前身。柳灣彩陶上的300余種符號引起許多文字學家的極大關注,這對破解漢字的最早起源有重要意義。

原始藝術的獨特風貌

甘肅彩陶的紋飾可以分為兩類:一類是具象的自然紋樣如動物、人物、景物等,另一類是抽象的幾何紋樣,如條帶、寬帶、三角形、菱形、多邊形、漩渦形、圓形等。這兩類不同的紋飾均是遠古先民在對自然界具體物象觀察基礎上的成果,自然紋飾是幾何紋飾的基礎,幾何紋飾則是自然紋飾的抽象化、符號化體現。彩陶早期紋樣以自然紋樣居多,隨著文明進步和社會復雜化發展,自然紋樣逐漸向抽象的幾何紋樣過渡。彩陶紋飾以點、線、面為基本元素構成圖案,又與彩陶器型之“體”融為一體,充分表達出遠古先民的情感。點有大小、線有曲直、面有多種形狀、體有多種造型、色有紅白黑諸種顏色,如此多種因子、多種方式的圖案組合變化,賦予甘肅彩陶氣象萬千、無比豐富的審美張力。

其中以馬家窯文化彩陶為代表,蘊含著眾多神秘的社會文化信息,以線條作為造型手段、以黑色(墨色)作為主要基調,奠定了中國畫發展的歷史基礎與以線描為特征的基本形式。馬家窯文化彩陶也是中國音樂舞蹈的開端呈現。1973年,甘青地區大通縣出土的馬家窯文化彩陶舞蹈紋盆,內壁繪舞蹈人物3組,每組5人,令人感受到遠古舞蹈強烈的節奏感。1991年,甘肅武威市發現的彩陶舞蹈紋盆,內壁繪有兩組手拉手的舞蹈人物,每組9人,舞蹈人數更多。1995年,宗日遺址再次出土一件馬家窯文化彩繪舞蹈紋盆,內壁所繪舞蹈人物兩組,分別為11人和13人,給人一種優雅的舞蹈意境。1986年,甘肅省永登縣出土馬家窯文化的彩陶鼓。這些珍貴的彩陶器物成為研究中國原始歌舞和音樂起源的佐證。

甘肅是世界上最早出現彩陶的地區之一,也是中國彩陶最為發達的地區之一。在這里孕育出多姿多彩的彩陶藝術,是中華文明起源過程中輝煌燦爛的一頁。時至今日,甘肅地區彩陶仍時有考古發現。隨著考古發掘出土彩陶的積累,甘肅遠古彩陶研究逐漸成為史前文化研究中的一個“熱點”領域。新的時代,甘肅彩陶及其華夏文明起源研究將取得更大的成果。

[本文是甘肅省社科重點項目“新時代講好伏羲故事的價值意蘊、理論蘊含及實踐策略”的成果之一]

- 2025-07-16彩陶修復,一場與歷史的持久對話

- 2025-07-15【甘快看】古人如何蹴鞠(文物有話說)

- 2025-07-10【溯源甘肅文化】秦人和秦文化的甘肅源流

- 2025-07-09【祁連山下是我家】解碼千年文旅傳奇:山丹的烽燧與駿馬,藏著哪些文旅密碼?

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號