作者:王衛(wèi)平(遼寧師范大學文學院教授、中國茅盾研究會原副會長)曹慶慧(遼寧師范大學文學院博士生)

茅盾先生的長篇小說《子夜》1933年1月正式出版,至今有90周年。90年來,這部作品的接受與闡釋經(jīng)歷了跨世紀、跨時代、跨國界的歷程。回望《子夜》不斷經(jīng)典化的過程,可以為當下文學創(chuàng)作提供一些彌足珍貴的啟示。同時,以茅盾先生為名的茅盾文學獎今年再次開評,這是當前國內(nèi)最重要、最權(quán)威的長篇小說評選活動,寄寓著讀者對長篇小說創(chuàng)作的新期待。在這個重要節(jié)點,重溫茅盾先生的代表作,可以感受現(xiàn)實主義創(chuàng)作傳統(tǒng)在當下的賡續(xù)、創(chuàng)新和提升。

人民文學出版社2019年出版的《子夜》插圖版插圖 葉淺予繪

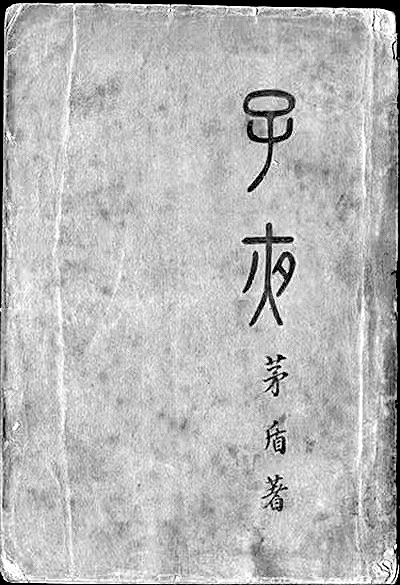

《子夜》1933年初版

從“暢銷書”成為“常銷書”

1933年1月,《子夜》由上海開明書店初版。在此前的《東方雜志》第30卷第1號上發(fā)表署名“侍”的《介紹〈子夜〉》:“中國新文壇自有長篇小說以來,大多數(shù)的題材尚屬知識分子的青年男女生活,這部《子夜》雖也有青年男女生活的描寫,而主要題材卻是廣闊得多了。”這應該是對《子夜》最早的接受和評價。第一位接受者的評介往往在以后的接受鏈條中代代相承,并不斷被豐富和完善。一部文學經(jīng)典正是在不斷地被解讀、被闡釋中建構(gòu)起來。

《子夜》一出版就成為暢銷書。茅盾后來回憶說,這部小說“3個月內(nèi),重版4次;初版3000部,此后重版各為5000部;此在當時,實為少見”。據(jù)當時的“文壇消息”和“出版消息”記載,某一書店一天內(nèi)竟售出百余冊,復旦大學一處十天內(nèi)共售四百本。

《子夜》不僅暢銷,評論者的反應也相當迅捷。僅1933年一年,報刊上發(fā)表有關(guān)《子夜》的介紹、評論等就有30多篇,其中雖有不同的聲音,但占據(jù)主流的是對《子夜》的高度評價。比如,禾金在《讀茅盾底〈子夜〉》一文中認為:“從中國的新文藝產(chǎn)生以來,到現(xiàn)在為止,《子夜》還是一部在含量上突破一切紀錄的長篇小說。”瞿秋白認為《子夜》“是中國第一部寫實主義的成功的長篇小說。……一九三三年在將來的文學史上,沒有疑問的要記錄《子夜》的出版”。歷史已經(jīng)證明了他的論斷。吳組緗在評《子夜》的文章中認為:“中國自新文學運動以來,小說方面有兩位杰出的作家:魯迅在前,茅盾在后。”吳宓則從藝術(shù)、美學上盛贊《子夜》的“如火如荼之美”,認為《子夜》是“結(jié)構(gòu)最佳之書。……人物之典型性與個性皆極軒豁,而環(huán)境之配置亦殊入妙”。盡管近年有學者考證該文未必出自吳宓之手,但不管出自何人,這種評價的存在確定無疑。到1934年又有多篇評論《子夜》的文章,此后幾乎是不間斷地出現(xiàn),一直延續(xù)到1949年,《子夜》也從“暢銷書”成為“常銷書”。到1949年3月,《子夜》就印行了22版,總印數(shù)在10萬冊以上。到1951年12月,《子夜》出到26版。陳思廣《〈子夜〉的版本流變與修改述論》統(tǒng)計,到2019年,《子夜》共重版50多次,總印數(shù)已達2523800冊。新時期以后,《子夜》被改編成電影、話劇、連環(huán)畫,兩度被改編成電視連續(xù)劇。

與此同時,《子夜》走出國門,走向世界,被譯成十幾個國家的文字,并獲得了國際上的普遍贊譽。美國的夏志清雖然認為在技巧方面《子夜》并沒超過茅盾作品《蝕》和《虹》的成就,但也承認“茅盾無疑仍是現(xiàn)代中國最偉大的革命作家,與同時期任何名家相比,毫不遜色”。德國學者顧彬在看到中國文學批評界個別人否定《子夜》時,針鋒相對地提出茅盾是“符合時代的、創(chuàng)造體制宏偉的長篇小說的成功者”,并認為“從世界文學的角度看,他卻是一個技法高明的作家”。在日本,《子夜》是被翻譯最多的中國現(xiàn)代小說之一,小野忍、竹內(nèi)好、松井博光等日本知名學者都給予其很高的評價。日本文學研究學者筱田一士還把《子夜》編入“20世紀世界十大小說”。

經(jīng)典不僅“百讀不厭”,而且“百說不厭”

和魯迅的《阿Q正傳》相似的是,《子夜》一問世即刻被經(jīng)典化。以后,在長期的接受歷程中被不斷地解讀和闡釋。新中國成立以來,《子夜》進入學院派的研究,并進入文學史,獲得高度評價。王瑤認為《子夜》“是《吶喊》以后最成功的創(chuàng)作”,劉綬松認為“是繼魯迅《阿Q正傳》之后出現(xiàn)的一部杰出的現(xiàn)實主義巨著”。丁易說:“《子夜》在中國現(xiàn)代文學史上有著不可磨滅的光輝。”20世紀50年代出現(xiàn)的第一批茅盾研究專著,都對《子夜》給予重點關(guān)注。王西彥出版《論〈子夜〉》,這是第一本專門研究《子夜》的著作。到新時期和新世紀,先后又有孫中田、李城希等人的專著問世。

從新時期到新世紀,再到新時代,《子夜》一直是茅盾研究和評價的焦點、重點和熱點,經(jīng)歷了“經(jīng)典化—去經(jīng)典化—再經(jīng)典化”的歷程。從《子夜》問世到20世紀80年代,其經(jīng)典地位基本確立。80年代末90年代初,一度出現(xiàn)了“去經(jīng)典化”的聲音,個別研究者否定《子夜》,曾引起軒然大波。事實上,這并沒有從根本上動搖《子夜》的文學史地位,只在一定程度上影響了人們對《子夜》的關(guān)注熱情。到了新世紀,研究者重新?lián)焓啊蹲右埂罚瑢Α蹲右埂愤M行了多種解讀和多元闡釋,這也是“再經(jīng)典化”的過程。研究者不僅從文學性,更從政治、經(jīng)濟、金融、社會、倫理、文化、人性、傳播、現(xiàn)代性、先鋒性等多重視角對《子夜》進行再解讀,同時,也將《子夜》與都市文學、左翼文學運動、海派的另一種傳統(tǒng)等諸多問題聯(lián)系起來進行再闡釋,體現(xiàn)出寬廣的“大文學”視野。這種多重視角的再解讀和再闡釋正反映出《子夜》豐富的內(nèi)蘊,從而延續(xù)了《子夜》的生命。

經(jīng)典作品作為一個民族乃至世界的精神文化遺產(chǎn),作為人類文明的累積性的成果和文化記憶,需要被不斷地再解讀、再闡釋和價值重估。學者詹福瑞在《論經(jīng)典》中指出:“在傳播過程中,歷代讀者對經(jīng)典發(fā)表了各種各樣的評價,并同經(jīng)典文本一同流傳。因此,經(jīng)典在其原生的文本層之外,又累積成了經(jīng)典的次生層。”這種次生層拓展了經(jīng)典的價值內(nèi)涵和意義空間,從而讓經(jīng)典在不同的語境下不斷煥發(fā)出新的光彩。正因為經(jīng)典是一個不斷被解讀、被闡釋、被建構(gòu)的過程,所以說,經(jīng)典不僅“百讀不厭”,而且“百說不厭”。這也可以說是經(jīng)典延續(xù)生命的奧秘。《子夜》正是這樣。

“未嘗敢‘粗制濫造’,未嘗敢忘記文學的社會的意義”

新時代呼喚著新文藝。在新的時代語境下重溫《子夜》、梳理《子夜》經(jīng)典化進程,對于今天的文學創(chuàng)作有重要意義。

《子夜》的故事發(fā)生在1930年春末夏初的上海,主要講述資本家吳蓀甫為發(fā)展民族工業(yè),籌組經(jīng)營信托公司,兼并八個小廠,既受困于勞資沖突,更受到金融資本家的圍堵,最終失敗的悲劇故事。這當然是個虛構(gòu)的故事,但在小說中被鑲嵌在1930年5月至7月這段真實的時間里。這個時間段的重大歷史事件在小說中占據(jù)了不可或缺的位置。正如朱棟霖等人主編的《中國現(xiàn)代文學史(1917—2013)》中所說:“茅盾在《子夜》中所選取和詮釋的歷史事件,表明了他對所處的‘當代’的一些重要傾向的關(guān)注。”

任何一個時代的經(jīng)典文藝作品,都是那個時代社會生活和精神的寫照,都具有那個時代的烙印和特征。當代作家承擔著“記錄新時代、書寫新時代、謳歌新時代”的職責,需要從當代中國的偉大創(chuàng)造中發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作的主題、捕捉創(chuàng)新的靈感,深刻反映我們這個時代的歷史巨變,描繪我們這個時代的精神圖譜。《子夜》的創(chuàng)作在反映時代、書寫時代方面積累了成功經(jīng)驗。茅盾總是以自己的創(chuàng)作感應時代脈搏,展開時代思考,與時代同行。

茅盾說過:“一個做小說的人不但須有廣博的生活經(jīng)驗,亦必須有一個訓練過的頭腦能夠分析那復雜的社會現(xiàn)象。”他回顧從1927年到1932年的創(chuàng)作經(jīng)歷,總結(jié)說:“我所能自信的,只有兩點:一,未嘗敢‘粗制濫造’;二,未嘗敢忘記文學的社會的意義。”茅盾是一位具有社會科學家氣質(zhì)和修養(yǎng)的小說家,正如葉圣陶所說,“他寫《子夜》是兼具文藝家寫作和科學家寫論文的精神的”。善于社會剖析是他的優(yōu)長。《子夜》日譯者之一的尾坂德司說這部小說“實為中國現(xiàn)實社會的解剖圖”,高度肯定《子夜》的社會性品格。社會的表象層層疊疊,社會結(jié)構(gòu)紛紜繁復,作家要錘煉透過現(xiàn)象揭示本質(zhì)的能力,讓作品富有鮮明的社會性意義。

“書寫生生不息的人民史詩”是當代作家的神圣使命。茅盾說自己喜歡規(guī)模宏大、文筆絢爛的作品。這正是史詩性的品格,也是茅盾的創(chuàng)作追求。日本學者筱田一士之所以將《子夜》列入“20世紀世界十大小說”,看重的就是“全社會的想象力”,也就是史詩性。當下的中國小說創(chuàng)作,呼喚史詩性、全景式的恢宏作品。有一個時期,一些作家有意疏離史詩性,解構(gòu)“宏大敘事”,片面青睞“私人化寫作”“非理性寫作”,小說內(nèi)容沉湎于雞毛蒜皮和雞零狗碎,墜入庸常,這顯然是偏頗的。任何一個民族,任何一個時代,都要有“史詩”。史詩性應該成為更多文藝家的創(chuàng)作追求。

- 2023-02-16剛?cè)岵摹稐魅~如花》

- 2023-02-16《中國果業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究》出版 加快產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效

- 2023-02-16沙漠之魂

- 2023-02-15甘肅:工會“小書屋”營造精神“大花園”

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號