原標題:我們的煤城

感受巷道

緩緩下沉的罐籠,載我們到一個深邃、凝重的時空大洞。短短數秒,我們經歷了從現代都市,到遠古村落的綿綿過程。

依然有潺潺流水,然而,這里的流水,不是在太陽下面,攜著紅楓漫舞的清悠。依然有車水馬龍,可是,這里的車馬,并非在鬧市中,倜儻紳士的翩翩風度。

連氣息的納入都天壤有別,剛剛吮吸了滿腔春日的香馥,轉瞬,就嗅了一鼻子發霉的朽木。

巷道,猶如先祖冥冥之中的凝眸。目睹我們行進,準保萬分激動:“億萬年后,子孫終于前來叩拜祖宗的魂靈……”

開電機車的人

開電機車的人,礦山多苦,也會不當逃兵。

開電機車的人,發誓得陪伴電機車一生。

開電機車的人,性情倔強,少吭聲。一旦咆哮,虎虎生風。駕起長長煤龍,常把困境置之度外——十幾節小炭車,愣是把黑夜,拓出一個個大坑。

礦山的警言

月光下的站臺,一個比一個經典;八百米深處的個別驛站,依然沒能質變。

數米高的皮帶溜子,未曾安置保險。每天,礦工都被它承載。命運,讓他們必須成為身輕如燕的地下游擊隊員 。

在這里,膽量與睿智不成比例。思想的匍匐,高不過聳立的煤山。

抽緊的心事,依附隆隆疾駛的煤帶;浪漫的情懷,構思不出半句鑲金邊的語言。

想象中的黑蝴蝶,剎那間失去翩躚。

行至距離井口幾十米的前沿,皮帶溜子速度驟減。

(據說,一段線路尚未修檢。)

光線,瞬間變得昏暗。

億萬年的黑,再度涌來……

我們的煤城

我們的煤城,在崛起高層建筑上,彰顯著一個時代的精神氣度。觀光的人,駕著電梯、攜著輕悠,攀升到一個高度,來品評風景。

我們的煤城,有歷史的厚度,更有理想的寬度,被挖掘出來的溫度,供我們去沉淀,云回味,去思考。在匍匐與擠壓中,完成開采的永恒。

煤以溫暖的方式介入我們的生活,匯聚著思想和靈魂,綴滿繁星的夜空,燃燒,見證我們的歷程;否則,我們沒有理由自足。

我們的煤城,用歷史的光照耀著我們。

礦山園林

五百米深處的激流險灘,需要后方陣地溫馨,舒適的港灣。

每當在黑海中踏浪歸來,披一身遠古風煙的礦工兄弟,總喜歡到這座后花園歇歇、轉轉。

嗅一縷最甜的清香,從黑黑鼻尖,到舒緩的心田;瞧一眼柔柔花瓣,從蒼茫地平線,到家的門檻兒。

習慣了大嗓門侃山的礦山男子漢,腳步竟然如此輕緩,生怕驚醒一個夢,唯恐蹚亂一盤弦——

這煤城兒女的情懷,日夜祈盼礦山如意,家人平安……

我是煤,我得燃燒!

我是煤,我是蘊含哲思的煤。

我是煤,我是成就時光的煤。

我裹著太陽的金輝,我懷著月亮的沉醉。

生就是火,卻被壓抑在深深底層,任由歲月涂抹得漆黑。想要發光,除非,與距離頭頂八千里路云和月的星光,交匯;或者,咬緊牙關,將莫名憂傷之黑,統統關進腹內。

堅守,哪怕終生都不可能爆一星火花的蓓蕾;堅守,即便持之以恒,仍舊是漫無邊際的輪回。

耳畔,空空黑洞,越空曠,越深邃。不時掠過的巷道風,親昵地拍打地下水。我似乎只是道具,陪襯所謂的遠古之美。

那又如何——

我始終堅信,億萬年后,準保有后來人,把我滿世界地追,像尋金字塔的根,像尋指南針的尾,像尋阿拉伯的神燈,照耀全天下,溫暖全人類。

那時,我將忘情奔跑,奮力奔跑。邊跑,邊呼叫:“我渾身是寶,我情懷如潮,快把我投進礦山融爐,快把我納入祖國軌道。

我是煤,我得燃燒!

我為生命中的煤城吟詠

“煤炭”這個名詞,在我靈魂深處根深蒂固。可以說,我是聞著它的獨特味道長大的,我是看著它的各種形狀長大的。在那個糧食短缺的年代,北疆人家唯一富有的就是煤炭;它像雪中送炭的使者,雖說幫不上灶臺的忙,卻以熾熱的火焰,光耀爐膛,溫暖家人。

我家附近的運銷處,擁有一座高大的儲沙倉。那些深厚的金黃色沙土,是填充礦井采空區用的。那里就好像暄暄的大海綿,我和小伙伴們常在此玩耍“騎馬打仗”的配對游戲;那里的一個個小沙包,又像布置戰事的模型區,我們將自制的小紅旗插在上面,模仿將軍指揮特殊戰役。

上學后,我經常在放學路上,碰到一群剛從西山礦升井的礦工。起初,瞅他們滿臉烏黑的樣子,我會嚇得四處躲藏;后來,聽語文老師講:“我們每家燒的煤塊,都是他們不辭辛苦,從八百米深處挖掘上來的。他們奉獻了自己,溫暖了他人。他們的名字叫——‘礦工’。”

從此,我不再畏懼與他們接觸,而是平添了深深敬意。

我上中學后,故鄉的一座礦井發生礦難,兩位冒火搶險的消防隊員不幸遇難……

也許是平素景仰加之文學初心,我突發靈感,馬上寫出處女作《致礦山救護隊員》。這首小詩發表在故鄉的《扎賚諾爾礦》報《寶石花》副刊,也開啟了我的詩歌寫作生涯。

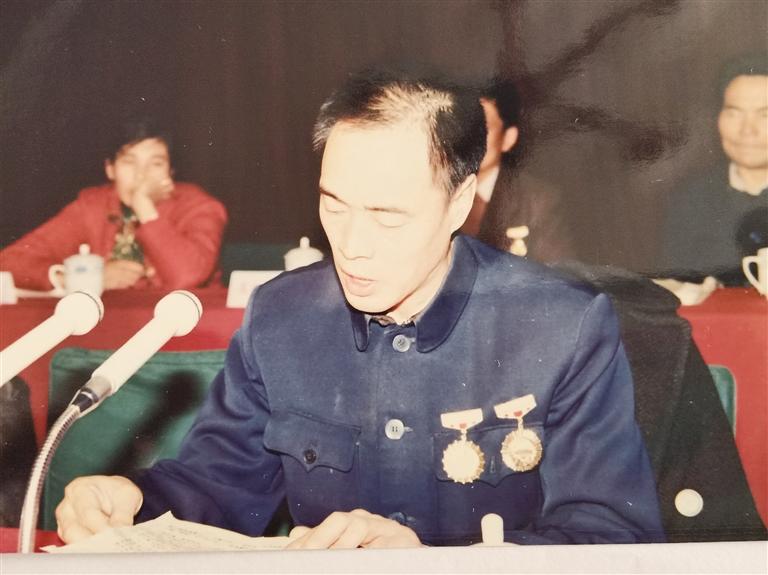

對于父親的感受,我是伴著他沾著煤屑的絡腮胡子,癢癢地扎我小臉蛋時體驗的。在我幼小記憶里,父親就是戰馬,就是神箭,就是頂天立地的男子漢。

他沒黑沒白在荒原上探礦;那時,我們姐弟就依偎在媽媽懷中,聆聽窗外寒風與屋內搖籃曲的合奏,默想此刻父親的行蹤。他那肩扛測量儀,手提地質錘,翻穿羊皮襖,在蘑菇山與小孤山以及達賚湖畔一帶出沒的身影,便一次次在我夢中出現。

正是他與同事們的辛勤勞作,一個個礦山,在藍圖中崛起;一座座井架,于愿景中林立。

在礦山的花名冊里,父親當之無愧地成為時代奮斗的標簽,北疆變遷的參照。

就在我家從老宅搬遷新局址那個夜晚,父親將多年來積攢的工作日志,報紙剪輯,奮斗心得等寶貴文獻的四個布袋,分別擱置在倉房的四個角落。那可是他的定海神針,放棄什么,都不能放棄,這些火焰與真諦凝聚的文字;離開什么,都不能離開,這些令他魂牽夢縈的煤海今昔。

于是,在我成為新聞工作者之后,常深入基層,深入八百米地心探尋。我就是想知道,那片神奇的烏黑,為什么會占據父親的靈魂。

中年之后,我來到鶴崗,并深深愛上這個仍舊盛產煤炭的地方。“異鄉”,已經成為第二故鄉。那意味深長的人文涵蓋,陶冶了我志在四方的男兒情懷。

嶺北鐵道線,興山文藝角,峻德后花園,南山復興橋……讓我在這片賴以生存的黑土地上,自由呼吸;喚我在這個解放區的大后方,放聲歌唱。

于是,《我的煤城》應運而生。攜著我體溫問世,伴著我聲音前行。那是故鄉情,那是三江風,那是礦山夢。

此生,我注定為生命中的煤城吟詠。

□賈文華

相關新聞

- 2021-03-05雪山回蕩英雄氣 風雪邊關寫忠誠

- 2021-03-05驚蟄始“九九”艷陽照金城

- 2021-03-02葉辛:茂蘭的靜

- 2021-03-02過年瑣憶