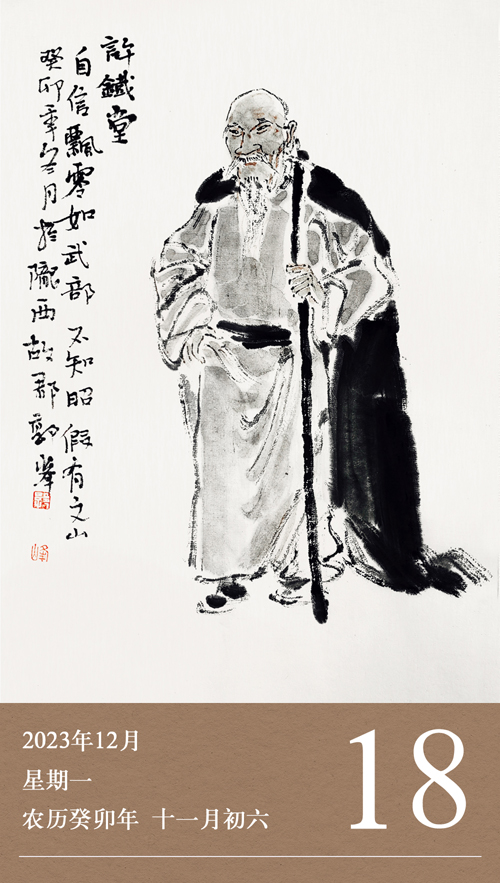

許珌,字天玉,號鐵堂,清朝候官(今福建省福州市)人,曾任鞏昌府安定縣(今定西市安定區(qū))知縣。

許珌是明末清初享譽(yù)文壇的閩海詩人,在青年時(shí)代,就以善詩聞名。許珌曾游歷吳、越、齊、魯、燕、趙等地,與著名詩人王士禎齊名,經(jīng)常往來唱和,備受當(dāng)年名家贊賞與推崇,“每篇出,輒傳布海內(nèi)”。因?yàn)樗敲鞔呐e人,在清朝不受重視,直到51歲時(shí)才被錄用,授鞏昌府安定縣知縣。

明末清初的定西,由于連年的戰(zhàn)亂和災(zāi)荒,滿目瘡痍,民不聊生,可謂苦瘠甲于天下。生存環(huán)境的殘酷,加之朝廷極重的稅賦,生活在水深火熱之中的安定百姓讓許珌看在眼里,急在心里。經(jīng)常深夜“憂來攬衣起”,嘆息“連年遭旱暵,退公常蒿目”,祈望“莫求豐年玉,但為荒年谷;維時(shí)稍休豫,庶無黍食祿”。

為了盡快恢復(fù)最基本的生產(chǎn)生活,許珌上任伊始,便開始實(shí)施賑災(zāi)減賦、修橋鋪路等一系列惠民政策。為了減輕百姓負(fù)擔(dān),他請求上司寬免稅賦。許珌三番五次力諫,提出免交皇糧、放賑救濟(jì)的主張。他關(guān)注民間教育,大力教化民風(fēng),積極倡導(dǎo)文人學(xué)士創(chuàng)辦學(xué)坊,安定各鄉(xiāng)于是有了很多私塾學(xué)坊。民國《安定縣志》稱贊許珌:“居官清慎,愛士重學(xué),而尤倜儻樂施,雖婦孺能道其廉明。”

為了體察民情,許珌經(jīng)常巡察各鄉(xiāng),訪貧問苦,對治下百姓呵護(hù)有加,辦事公道,深得士民信服和愛戴。他生活節(jié)儉,卻樂善好施,經(jīng)常用自己有限的俸祿濟(jì)貧助學(xué)。作為一縣之長,清貧如一介貧民。

下屬看到他生活困苦,建議適當(dāng)增加賦稅,從中抽取部分用于其修繕房屋、改善生活。許珌聽后大怒:“為官不能清正,其禍如虎。為官清廉在于儉,自己尚且不能做到,何以服眾?”下屬聽后羞愧難當(dāng),從此不再提及此事。

當(dāng)時(shí)安定遭逢大旱,民不聊生。許珌一心一意為百姓著想,接二連三請求免除當(dāng)?shù)囟愘x,引起上司不滿,終于公元1667年被革職罷官。許珌為官清廉、身無積蓄,即便如此,他還慨嘆“三載食膏脂,相報(bào)惟區(qū)區(qū)”,說自己拿的俸祿是民脂民膏,卻未能對百姓作出多少貢獻(xiàn)。

許鐵堂被罷官后的晚年生活,極為貧困凄涼。他的弟弟前來定西看望,許公作詩相贈,題名《送舍弟珝南歸五首》,詩中處處流露出他對親人的記掛,對自己所遭不公待遇的憤怒和他貧困無資歸里的表白。兄弟灑淚相別后,他便開始了在隴上的流落生活。

許珌一度流寓臨洮,以教書賣字為生。垂暮之年,顛沛流離、無法返回故鄉(xiāng)的許珌又來到安定,終因貧病交加,客死隴上。

許珌任安定知縣三年,被當(dāng)?shù)匕傩兆馂?ldquo;許爺”、譽(yù)為“許青天”。定西人民緬懷他的清廉政績,在城東郊建許公祠,并把臨近的一條街道命名為“許公街”。大型新編秦腔歷史劇《許鐵堂》享譽(yù)隴上。

? 許鐵堂在安定知縣三年任期內(nèi),重教興學(xué),架橋鋪路,教化民風(fēng),體察民情,深受百姓擁戴。三百多年來,他的勤廉事跡仍被口耳相傳。

- 2023-12-04以送禮請托為恥的王恕

- 2023-11-20曹鑒:不義之財(cái)一毫不取

- 2023-11-07朱震:為官廉而不擾,則百姓自安

- 2023-11-01徐鹿卿為何被百姓稱作“活菩薩”

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國

學(xué)習(xí)強(qiáng)國 今日頭條號

今日頭條號