唐朝名臣、書法家顏真卿畫像。(資料圖片)

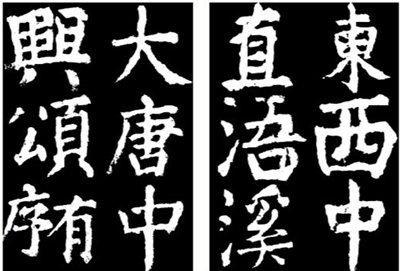

顏真卿書寫的《大唐中興頌》拓本(部分),中圖是題目,右圖為頌文中的“湘江東西,中直浯溪,”表明該碑刻寫在永州祁陽浯溪。(資料圖片)

中國國家博物館正在展出“摩崖上的中興頌——永州摩崖石刻拓片展”,其中最受關注的展品是《大唐中興頌》拓片,自問世后,歷代文人慕名前往觀賞,留下了更多石刻作品,表達了古人對國家強盛的期盼,那么《大唐中興頌》背后有哪些故事?

撰文者元結

整軍拒賊立戰功

湖南永州祁陽,湘江穿城而過,將城市分成了南北兩個區域,南岸的浯溪碑林,從唐至今的五百多方石刻,錯落分布在山崖間。永州境內山崖林立,多奇巖白石,石頭不很堅硬,適合在上面刻字,是國內少有的摩崖石刻集中之地。

浯溪碑林中最負盛名的石刻是唐朝文學家元結撰文、書法家顏真卿書寫的《大唐中興頌》碑,顏真卿寫此碑時,其書法達到爐火純青的地步,后人評價此碑“自足籠罩一代”,堪為一個時代的代表作。大概由于《大唐中興頌》碑在中國書法史上的崇高地位,竟使人忽略了這篇文章緣起于元結。

元結為何要寫《大唐中興頌》,這要從其人生經歷說起。元結這個姓可不簡單,他的祖先可以追溯到北魏常山王拓跋遵,鮮卑拓跋氏建立了北魏政權,后在孝文帝時代進行了規模龐大的漢化改革,其中舉措之一是使用漢姓,拓跋改為元姓。

血脈中流淌著草原民族的基因,元結的性格豪放不羈、樸質真誠。元結十七歲時才知道讀書的重要性,起點比別人晚,但考中進士的時間卻不算晚,天寶十二載(753年)三十五歲的元結進士及第,第二年參加制科考試(制科是朝廷為選拔非常之材臨時安排的考試)又取得好成績。寒窗苦讀二十年,一朝登第為的是能有機會報效國家,但就在天寶十四載(755年)的冬天,“漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲”,安史之亂爆發了。

史料中以“會天下亂,沉浮人間”描述元結在安史之亂爆發后一段時間的狀態。元結的父親曾告誡他:“現在天下大亂,不可隱居山林求自己一個安穩,應努力樹立名節,不可做下玷辱家聲的事情。”乾元二年(759年),元結得到舉薦,獲得了唐肅宗的召見,他向肅宗上時議三篇,肅宗閱后佩服其文其人,任命元結為左金吾兵曹,到山南東道節度使史翙那里做參謀。

元結就這樣走出山林,走到平亂的前線。這時,安祿山已經被殺,史思明歸順朝廷后又反叛,叛軍一路南侵,元結在唐、鄧、汝、蔡等州招募義軍,又招降“劇賊五千”,屯兵泌陽,抵御叛軍,保全了十五座城池。不久,荊南節度使呂諲向朝廷請求增派兵力拒賊,元結被任命為水部員外郎兼殿中侍御史,到呂諲這里做判官,繼續為平賊效力。

上元二年(761年),史思明為其子所殺,安史之亂的兩個主謀都已死,在荊南節度使判官任上的元結欣喜之余,著眼于對國家強盛的期望,寫下了《大唐中興頌》。頌文四字一句,三句一韻,簡要勾勒安史之亂的過程,叛軍攻破洛陽、長安兩京,玄宗幸蜀,肅宗在靈武即位,朝廷出師平亂,收復兩京,“宗廟再安,二圣(指玄宗、肅宗)重歡”,元結認為唐朝克難中興的“盛德大業”值得歌頌,而他自告奮勇做歌頌者,而要使后人不忘這段歷史,則應刻頌文于石上,流傳千年萬載。

書寫者顏真卿

浩然正氣忠于國

《大唐中興頌》可以刻在唐朝的任何一片山崖上,而最終卻刻在了祁陽的浯溪碑林,不能不說這是因為元結與永州的緣分。今天永州下轄的道縣古為道州,元結曾兩度出任道州刺史,以為民減負而著稱于世。元結接任該職時,道州飽受西原蠻的侵擾,戶口嚴重減損,稱得上是十室九空的慘狀,而催征賦稅的公文接連發來,元結不忍百姓再受苦,上書朝廷請求減免道州百姓賦稅,讓百姓有喘息之機。在元結的治理下,流亡者陸續回到家鄉。

從廣德元年(763年)初任道州刺史,至生命終了的大歷七年(772年),除了兩次短暫的離開,元結有八年時光生活在今永州境內。他尤其喜歡祁陽的浯溪,在生命的最后幾年,他以一己之力將浯溪打造成了一個初具規模的文化名勝。浯溪本是一條注入湘江的無名小溪,元結給它取了這個名字,又將浯溪旁的一座山崖命名為“峿臺”,建亭“吾庼”,意思是我的溪、我的山、我的亭,他為這三件上天賜予他的禮物分別撰文,請人刻在石上。

大歷六年(771年),元結翻出十年前寫下的《大唐中興頌》,稍作修改,請好友顏真卿書寫,他將浯溪最適合刻字的一片山崖留給了《大唐中興頌》,石絕、文絕、書絕,浯溪碑林中最重要的作品就此誕生。顏真卿寫此碑時有意創新,古代的文字書寫順序是從右到左、從上到下,顏真卿寫此碑卻是從左到右、從上到下,顏真卿寫此碑時還創制了十一個簡體字,讓全碑空間錯落有致。

顏真卿是最適合書寫《大唐中興頌》的人選,他的人格力量使此碑更加聲名遠揚。

顏真卿與元結共同參與平定安史之亂,顏真卿時為平原郡太守,他早覺察到了安祿山將反的苗頭,暗中加固城池,而表面上做出終日與賓客泛舟飲酒的樣子,讓安祿山放松警惕。安祿山起兵后,河朔地區郡縣大部分都失守,但平原城池卻屹立不倒。天寶十四載年底,安祿山攻破東都洛陽,派使者將東都留守李憕等人的首級送到平原郡,想讓顏真卿投降,顏真卿知道此刻必須穩定軍心,對軍民說:“我認得李憕等人,這不是他們的首級”,并斬殺安祿山派來的使者。顏真卿和自己的堂哥、常山郡太守顏杲卿決定起兵討賊,振臂一呼,云集響應,眾人推舉顏真卿為盟主,合兵二十萬,朝廷拜顏真卿戶部侍郎,輔佐李光弼討賊。肅宗在靈武即位后,顏真卿到朝中任官。

在書寫《大唐中興頌》后十二年即建中四年(783年),朝廷派顏真卿去宣慰淮西節度使李希烈,很多人都勸已逾古稀之年的顏真卿不要去,因為李希烈反狀甚明,去了就很有可能回不來了,但顏真卿卻堅持前往。李希烈果然扣留了顏真卿,受到了言語與身體上的侮辱,一個叛臣當著顏真卿的面對李希烈說:“顏真卿正適合做您的宰相。”顏真卿怒斥道:“你聽說過常山郡太守顏杲卿嗎,那是我堂兄,安祿山反叛,他首舉義旗,后來雖被賊抓走,但至死罵賊不斷,我快要八十歲了,官至太師,我守我的名節,死而后已,怎會受你們這些宵小之徒的脅迫?”李希烈扣留顏真卿兩年多,始終無法使其屈服,貞元元年(785年),顏真卿被害。

閱讀者與續寫者

祈愿國強民安康

《大唐中興頌》刻寫在浯溪石崖后,吸引了歷代文人前往觀賞,觀賞之后必有題詠,因而圍繞《大唐中興頌》產生了越來越多的石刻,未能一睹真跡的文人,則可以通過拓本感受元結的文章和顏真卿的書風。

以“天下興亡,匹夫有責”自勉的思想家顧炎武,就是通過拓本看到了《大唐中興頌》。他的曾祖父在萬歷元年(1573年)赴任廣西按察副使,途經浯溪得到《大唐中興頌》的拓本,此拓本傳給了顧炎武。顧炎武有《浯溪碑歌》一首記此事并抒懷,他先是稱贊《大唐中興頌》文章與書法俱好,元結和顏真卿為后世留下此碑,意在“支撐正中夏”,支撐中國華夏的正統;接著說到了曾祖父在浯溪看到真跡后的感受,“如見古忠臣,精靈感行色”,曾祖父任滿回家,行囊中沒有金銀細軟,只此一件《大唐中興頌》拓本,目的在于“以示后世人,高山與景行”;最后談到自己對拓本的珍惜,“此物何足貴,貴在臣子心”,元結、顏真卿都是忠君愛國之臣,他們在國家危難之際挺身而出,為克難中興貢獻自己的力量,身在危機四伏的晚明的顧炎武又何嘗沒有這樣的理想,他在詩末表露自己的心跡,“援筆為長歌,以續中唐音”。

浯溪碑林中,還有兩件中興頌石刻,宋人、明人受《大唐中興頌》的影響與啟發,亦分別刻寫了《大宋中興頌》和《大明中興頌》。

北宋末年,金兵攻陷汴京,擄走宋徽宗、欽宗,高宗建立南宋,延續了宋朝,經過高宗、孝宗兩代的治理,南宋經濟得到恢復,百姓生活相對穩定富足。乾道二年(1166年),《皇宋中興圣德頌》(即《大宋中興頌》)問世,初刻于夔州,嘉定二年(1210年)再刻于浯溪。

明武宗在位時,朝政敗壞,外有達延汗的進犯,內則宦官專權、殘害忠良,藩王舉亂、民變迭起,繼武宗之后的世宗、穆宗、神宗,任用戚繼光、張居正等名臣,抗擊倭寇,一度改革積弊,使明朝統治得到鞏固。萬歷三年(1575年),《大明中興頌》問世,刻于浯溪。

漫步在浯溪碑林中,到處可以看到關于中興的話語,這里儼然是一部古人論中興的資料集,大家將自己所處的時代、自己面臨的問題、自己當下的情緒投入到討論中,或附和前人觀點,或提出質疑而立新論,但后人總能在其文字中讀到一種歷經千年萬載也不會消失的良善祝愿,希望國家振興走向強盛,希望百姓安康生活永昌。(作者: 陳彧之)

相關新聞

- 2021-11-05習近平向2021北外灘國際航運論壇致賀信

- 2021-11-05人物影像志丨致敬國家最高科學技術獎獲得者:顧誦芬、王大中院士

- 2021-11-02干中學學中干 跳出事務主義

- 2021-11-02推動聯合辦案規范高效