原標題:名家訪談

一條河流的前世今生,一首長詩的來龍去脈 1

人物簡介 牛慶國:中國作家協(xié)會會員、甘肅省作家協(xié)會副主席、甘肅省政府文史館研究員,甘肅日報文藝部主任、高級編輯。出版詩集多部,獲多項文學(xué)獎。

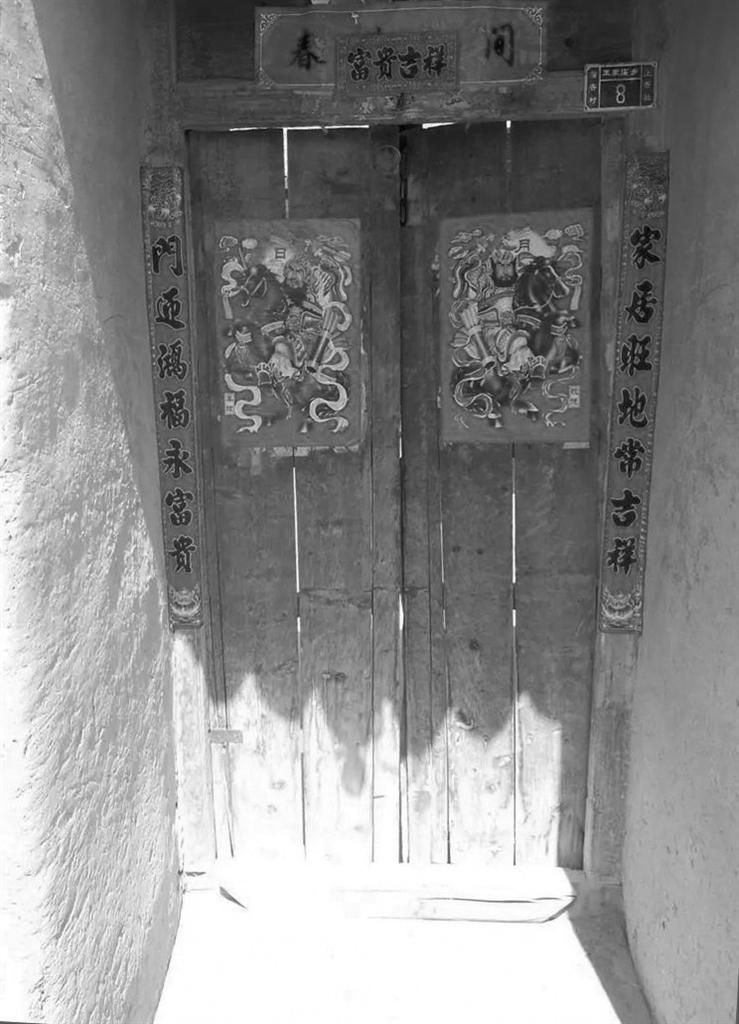

杏兒岔8號

四月的蘭州,到處可以看到錦簇綻放的花,其中一定有杏花。在甘肅會寧一個叫杏兒岔的地方,那里的杏花也應(yīng)該早就開了。杏兒岔是一個小到在地圖上難以搜索到的村莊,卻因為牛慶國的詩歌,在文學(xué)的版圖上聲名遠播。牛慶國寫過杏兒岔,寫過杏花,寫過四月的杏花,最近又寫了一首長詩,叫作《祖河傳》。這首詩,寫祖厲河,卻比祖厲河深廣;寫故鄉(xiāng),卻比故鄉(xiāng)遼闊。

從杏兒岔8號到白銀路123號

祖厲河是會寧境內(nèi)一條有名的河,是牛慶國故鄉(xiāng)的河。

祖河和厲河,在會寧東邊發(fā)源的叫祖河,在南邊發(fā)源的叫厲河,兩河在會寧縣城匯合,合稱祖厲河,向北流入黃河。其實在杏兒岔村口還有條小河,在當(dāng)?shù)卮迦说挠洃浿校@是一條沒有名字的河,一條“能苦死蛤蟆”的小河,也是祖厲河的一條支流。

從杏兒岔8號到白銀路123號,牛慶國走過了很遠的路。前者是他血緣上的老家,后者是他工作的地方,也是他安身立命的第二故鄉(xiāng)。

牛慶國還在會寧工作的時候,有一次來蘭州見到黃河,他不禁發(fā)出感嘆:“那一刻,才知道原來世界上還有這么大的河、這么多的水,從所未見!”后來,他長久地定居在黃河之畔的這座城市,工作、生活、寫作,父母在老家相繼故去,他和大多數(shù)子女一樣為老人送終。為了表達對親人的感恩、疼痛和愧疚,他出了一本詩集《我把你的名字寫在詩里》。這部本來很私人化的詩集,出版后卻打動了許許多多的人。

和《我把你的名字寫在詩里》不同,《祖河傳》更多趨向“公共書寫”的屬性,這也是這首長詩取名“祖河”而非“祖厲河”的原因之一。祖河,就是祖先河,是流在時間里的河,是許許多多的河。

牛慶國寫長詩《祖河傳》,是一次出差坐火車從河西回到蘭州的途中動意的。早年他在《火車》這首詩中寫過“在火車時刻表的縫隙中/想起這些年走過的路/現(xiàn)在一條條布滿我的身體”。火車旅途中的冥想,容易讓人墜入時間的河。

時間流經(jīng)的河,也是人走過的路。在長詩《祖河傳》中,“我”和“我們”沿著河流的指引,扶老攜幼,風(fēng)雪兼程,從孤弱走向壯大,從逼仄走向廣闊,從過去走到現(xiàn)在。

閱讀牛慶國的詩歌,會給人以踏實感。早年農(nóng)村蓋房子,都要提前打好土坯。那是一種很有儀式感的勞作,一锨一锨將半濕的土放進一只長方形的木制模具里,用腳踩實,再用石頭的“礎(chǔ)子”一下接一下砸實,取出后一層一層碼起來,等風(fēng)干后用來砌墻。在牛慶國那里,一首詩歌的完成類似這樣一個過程——一個字撐起一個詞,一個詞撐起一句話,就這樣逐字逐句、穩(wěn)扎穩(wěn)打“夯實”一首詩。《祖河傳》寫寫改改歷經(jīng)三稿,第二稿與第三稿之間時間跨度近兩年。創(chuàng)作完成后,首發(fā)在《飛天》2021年第二期。就像通常審校報紙副刊上的文章那樣,盡管《祖河傳》已經(jīng)發(fā)表,他還是在樣刊上用筆勾畫修改了好幾處。顯然,他對這首詩很看重。

牛慶國說,《祖河傳》是他詩歌寫作的一座分水嶺。無論從風(fēng)格還是體量上來看,都是一種新的嘗試。在這首詩中,盡管依然有村莊、苦苦菜和苜蓿等從審美慣性來看屬于“鄉(xiāng)土”的意象,但已經(jīng)超越了鄉(xiāng)土范疇,就好比一滴水流淌在具體的祖厲河里或許是鄉(xiāng)土的,而在抽象的時間河流里,它越出鄉(xiāng)土的河床,具備了歷史感和時代感。

“一千個讀者心中有一千個哈姆雷特。”有讀者看完《祖河傳》后,覺得這首詩是寫給建黨百年的紅色詩篇。牛慶國認為,詩歌也是記錄,自己作為會寧這片紅色熱土上長大的人,親歷見證了在黨的帶領(lǐng)下父老鄉(xiāng)親的日子一天好過一天,必然會將這種認知和體驗帶入詩歌寫作中。《祖河傳》是一個開放的文本,正如詩的結(jié)尾寫的:“現(xiàn)在/我們要把河帶向遠方/我聽見河水/答應(yīng)了我們”。基于讀者和詩人之間的約定,讀者也會把一首詩帶向遠方,在不斷閱讀中不斷完成。

牛慶國:《祖河傳》是我寫作風(fēng)格的轉(zhuǎn)變之作

3月29日,針對《祖河傳》這首長詩的來龍去脈及其創(chuàng)作,牛慶國接受了記者的采訪。

記者:你是在什么情形下開始創(chuàng)作這首長詩的?

牛慶國:有一次出差途中,從河西往蘭州的車上,想起以一條河流隱喻的方式來寫一寫家族的歷史和故鄉(xiāng)的傳記。但真正動筆寫作的時候,發(fā)現(xiàn)自己寫的不僅是一個家族、一個地方、一條河流,而是漫向時間深處。前段有位老同志看到這首詩后跟我說,他正在修家譜,想把這首詩收錄進去。家譜畢竟是很私人化的,對這個提議我未置可否。說這個例子,可以從一個側(cè)面說明,這首詩已經(jīng)不是我自己的了,它具有一定的普遍性。

記者:看這首詩末尾標注的一二三稿的時間,從創(chuàng)作到完成歷時整整兩年。修改前后的變化大嗎?

牛慶國:《祖河傳》發(fā)表出來后在280行左右,但起初體量比這要龐大。從寫家族史開始,第一稿寫了五六百行,把家族具體的人和事寫得比較多,在第二稿修改時刪了好多;等到修改第三稿的時候,把過于個人化的內(nèi)容又刪掉了好多,盡管有些心疼,還是咬牙刪掉了。前前后后修改期間,有時因為工作,有時忙于生活瑣事,就停下來,放一放,改不到稱心如意的時候,不去硬改,這也是我一向的寫作習(xí)慣。

記者:這首詩與以往創(chuàng)作有何不同?

牛慶國:這些年隨著家里老人的去世,我在城里生活時間也長了,加之脫貧攻堅以來農(nóng)村發(fā)生了巨大的變化,個人在認知、體驗上更深了一層,面對新的鄉(xiāng)土社會,寫作者也需要新的表達。《祖河傳》本質(zhì)上還是立足農(nóng)村,還是以農(nóng)村的人和事為主,但不同以往作品,不是面向具體的某個村莊,而是比較宏大的題材,甚至有民族的、時代的、歷史的思考,手法上也有變化,算是對過去寫作的一個總結(jié),也可以說是我寫作風(fēng)格的轉(zhuǎn)變之作。

記者:這次轉(zhuǎn)變,是否在刻意突破?

牛慶國:一個寫作者,可能在某一時段有一個相對固定的表達方式或風(fēng)格,隨著自身積累的加深,必然會有轉(zhuǎn)變。我們時常聽人教導(dǎo)年輕人寫作要突破、要轉(zhuǎn)變,在我看來,這是一個不必急于求成的過程。這就像生孩子或孵小雞,如果一味過早突破、求變求新,就容易早產(chǎn),后果就是作品不成熟。

記者:《我把你的名字寫在詩里》那本詩集感動了許多讀者,曾引發(fā)“感人”是否是詩歌評價尺度的討論。相較而言,《祖河傳》偏向“理性”。你怎么看?

牛慶國:《我把你的名字寫在詩里》是我的一本詩集,也是詩集中的一首詩。那首詩里有大量的細節(jié),是寫實的、具象的,而《祖河傳》雖然也提到了父輩、故鄉(xiāng),但是超越了個體的父母和故鄉(xiāng),而是歷史的、時代的父母和故鄉(xiāng),可以說是濃縮了很多的“父母”。在《祖河傳》的一些表達中,我甚至回避了“父親”一詞,而是用到了“頭人”。從我個人角度來看,《祖河傳》在藝術(shù)上超過《我把你的名字寫在詩里》,或許這也是一種偏愛。

關(guān)于感人的問題,在我看來,打動人和感染人是衡量藝術(shù)作品

優(yōu)劣的重要因素,但不是唯一因素。藝術(shù)作品的功能就在于記錄、啟發(fā)、感染、教化,如果連感人都達不到,文學(xué)的功能和效果就打了折扣。前段時間看到一個觀點,有人說“如果自己的作品被大多數(shù)人讀懂,是自己的恥辱”。我個人是反對這種觀點的,盡管文學(xué)創(chuàng)作可以有多種多樣的風(fēng)格,但如果一個作品讓人讀不懂、讀后不感人,是拒絕讀者的,某種意義上是未完成藝術(shù)使命,也是失敗的作品。

記者:你介意“鄉(xiāng)土詩人”這一標簽嗎?

牛慶國:從文學(xué)批評研究的角度這樣界定,或許是為了方便,可以理解。但我們應(yīng)該看到,一個作家、詩人不可能一輩子只寫同一種題材,不管寫鄉(xiāng)村還是城市,都是在講述時代,表達的是一個寫作者對生命的深層體驗,好比我們的身體對疼痛的感知都是一樣的,并不分農(nóng)村和城市。

記者:詩歌創(chuàng)作在你的生活工作中占據(jù)怎樣的位置?

牛慶國:如果給工作、生活、寫作排序的話,在我這里,寫作通常不占第一的位置,往往是工作之余、生活之余的事。我們首先是一個家庭成員、工作人員,活生生的正常人,就不能放棄現(xiàn)實的社會責(zé)任。我不太贊成寫作者尤其是青年寫作者模仿“名人軼事”中的橋段而去放棄正常生活專門成為一個“文藝青年”的行為,鼓勵他們這樣去做,從世俗角度來說這是不負責(zé)任的。

祖河傳(節(jié)選)

一

我加入他們的時候他們只有幾個人

每個人走的路程不一樣

但他們那時走在一起

那天黃沙蔽日諸神奔走

在一座破敗的廟前

他們找到了一條河的源頭

他們的歡呼和野獸的悲鳴

交集在一起

那天母親躺在干凈的黃土上

我聽見她的血滲入黃土的聲音

像一家人在悄聲議論著什么

她微笑著

但滿臉都是淚水

那天天地沒有任何預(yù)兆

我無法知道自己的前途

母親只將一把將熟未熟的扁豆

揣在我的懷里

我就跟在了他們后面

但我忘記了那是哪年哪月的哪一天

二

我們的隊伍里有一個童養(yǎng)媳有一個富家小姐

還有一個被剪過辮子的男人和一個曾經(jīng)走南闖北的腳戶那時一條河的聲音

就是我們的喘息

我們一直沿著河走

像一隊雨前奔走的螞蟻

我們遭遇了烈日暴雨風(fēng)雪

也遇上了巫師鬼魅神靈

有的坎過了幾次才算過去

有的路走了好長時間才走過去

我們比時間走得更慢

文/記者 張海龍 圖/受訪者提供

相關(guān)新聞

- 2021-04-01蘭州“個十百千”惠民“秦腔名家折子戲?qū)觥鄙涎?/a>

- 2021-04-01甘肅省8個單位獲授文物保護工程資質(zhì)

- 2021-04-01甘肅本土網(wǎng)絡(luò)電影佳作傳捷報《刑警本色》票房創(chuàng)歷史新高

- 2021-03-31尋幽渭源 探秘官鵝 問道崆峒 清明小長假兩日游攻略