呈現(xiàn)科技自立自強(qiáng)的歷史發(fā)展歷程

□鄒聰

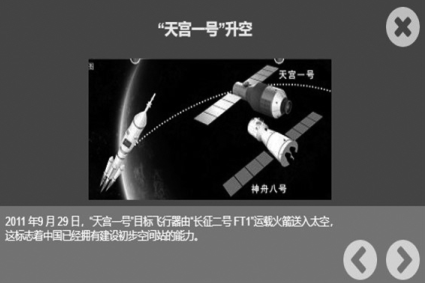

讀者掃描書(shū)中二維碼,可體驗(yàn)“蛟龍?zhí)?rdquo;“天宮一號(hào)”“天眼”等中國(guó)代表性科技成果的模型觀看和結(jié)構(gòu)展示。

科學(xué)出版社 供圖

為全面生動(dòng)反映建黨百年特別是新中國(guó)成立以來(lái)我國(guó)科技發(fā)展的偉大成就,在中國(guó)編輯學(xué)會(huì)的組織領(lǐng)導(dǎo)下,科學(xué)出版社、人民郵電出版社等15家出版社共同打造出版了“中國(guó)科技之路”叢書(shū),并順利入選中宣部主題出版重點(diǎn)出版物。

筆者作為責(zé)任編輯參與了叢書(shū)《中國(guó)科技之路·總覽卷·科技強(qiáng)國(guó)》一書(shū)的策劃、組稿、編輯、印制、宣傳等全程工作,與其他出版社同仁共同見(jiàn)證了一部大規(guī)模、跨行業(yè)聯(lián)合出版物的誕生全過(guò)程,深感榮幸,也得到了業(yè)務(wù)上的磨煉和進(jìn)步。叢書(shū)出版后一年時(shí)間,引發(fā)了社會(huì)各界的熱烈反響,筆者希望借此機(jī)會(huì),與廣大同仁和讀者分享總覽卷在整套叢書(shū)中的獨(dú)特價(jià)值和特點(diǎn)。

“中國(guó)科技之路”叢書(shū)以“科技自立自強(qiáng)”為主題,力爭(zhēng)全面涵蓋我國(guó)取得重大突破性成就的科技專業(yè)領(lǐng)域,為此叢書(shū)總體策劃了15卷本,分別由15家專業(yè)出版社負(fù)責(zé)編撰和出版工作,包括總覽卷、信息卷、交通卷、建筑卷、衛(wèi)生卷、中醫(yī)藥卷、核工業(yè)卷、航天卷、航空卷、石油卷、海洋卷、水利卷、電力卷、農(nóng)業(yè)卷和林草卷。

繪制整體藍(lán)圖并與專題卷有機(jī)協(xié)調(diào)

與其他垂直行業(yè)領(lǐng)域的分卷不同,總覽卷的難度在于如何真正起到提綱挈領(lǐng)的作用,真正描繪出一幅總覽發(fā)展圖,且能夠與其他分卷有所呼應(yīng)和關(guān)照。

如何清晰梳理并呈現(xiàn)出新中國(guó)科技發(fā)展的宏觀歷史線索?經(jīng)過(guò)與專家學(xué)者的多次討論、反復(fù)推敲,一致認(rèn)同總覽卷應(yīng)通過(guò)示例方式,選取新中國(guó)科技事業(yè)發(fā)展歷程中的部分重點(diǎn)、亮點(diǎn)作為切入口,進(jìn)而深入挖掘、分析、展現(xiàn)不同時(shí)期的典型科技成就、科技事件等背后的故事及其歷史意義。這將是總覽卷在整套叢書(shū)中必須擔(dān)當(dāng)?shù)氖姑巧?/p>

然而在實(shí)際組稿過(guò)程中,這一編撰思路遇到了不小的困難和挑戰(zhàn)。作為叢書(shū)總覽卷,《科技強(qiáng)國(guó)》既要繪制出整體藍(lán)圖,反映我國(guó)科技領(lǐng)域整體科研發(fā)展成就和重大科技成果,又要與專題卷有機(jī)協(xié)調(diào)、互為補(bǔ)充;既要保證叢書(shū)風(fēng)格的一致性,又要盡量尊重作者的創(chuàng)作思路。

受疫情影響無(wú)法見(jiàn)面,編輯團(tuán)隊(duì)與作者團(tuán)隊(duì)多次通過(guò)電話、微信、線上會(huì)議等方式,確定了對(duì)科技發(fā)展成就和重大科技成果的系統(tǒng)梳理與遴選標(biāo)準(zhǔn),突出“從科技大國(guó)邁向科技強(qiáng)國(guó)”的中國(guó)特色。

在《科技強(qiáng)國(guó)》主編楊玉良院士的總體指導(dǎo)和科學(xué)把關(guān)下,依托以副主編黃慶橋教授為代表的科技史專家,我們組成了科學(xué)家與科技史研究者相結(jié)合的作者團(tuán)隊(duì),兼顧圖書(shū)的科學(xué)性和史料的準(zhǔn)確性,形成了初稿大綱和樣章,經(jīng)歷了三輪審核和調(diào)整,大綱和樣章終于通過(guò)了叢書(shū)編委會(huì)的審定。

90歲高齡的叢書(shū)策劃人之一、中國(guó)建筑工業(yè)出版社原社長(zhǎng)周誼親自審讀并手寫(xiě)回復(fù)了大綱修改意見(jiàn)。成稿后,時(shí)任中國(guó)編輯學(xué)會(huì)科技讀物編輯專業(yè)委員會(huì)主任郭德征審讀了全文,整體結(jié)構(gòu)上如增補(bǔ)部分“十四五”時(shí)期之后的內(nèi)容,標(biāo)題的進(jìn)一步提煉;內(nèi)容細(xì)節(jié)上如數(shù)量的單位符號(hào)、中英文簡(jiǎn)稱,以及字體字號(hào)的區(qū)分和美觀程度,提出了詳細(xì)的修改建議。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的“三審三校”流程后,又增加了各社交叉質(zhì)檢環(huán)節(jié),最終以萬(wàn)分之零點(diǎn)五的差錯(cuò)率要求,實(shí)現(xiàn)了叢書(shū)的高質(zhì)量出版。

準(zhǔn)確全面反映歷史概貌和經(jīng)驗(yàn)啟示

在選題策劃過(guò)程中,我社同步運(yùn)作的另外一個(gè)國(guó)家出版基金項(xiàng)目《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)史綱》(以下簡(jiǎn)稱《史綱》)為《科技強(qiáng)國(guó)》內(nèi)容和案例的篩選提供了豐富的素材和強(qiáng)大的學(xué)術(shù)背景支撐。

《史綱》是中科院發(fā)揮自己多學(xué)科、綜合性的學(xué)術(shù)優(yōu)勢(shì),依托理學(xué)一級(jí)學(xué)科“科學(xué)技術(shù)史”和權(quán)威研究機(jī)構(gòu)中科院自然科學(xué)史研究所,集全國(guó)科技史優(yōu)勢(shì)學(xué)科高校專家學(xué)者之力組織撰寫(xiě)的新中國(guó)科技史,其學(xué)術(shù)性和權(quán)威性內(nèi)容是《科技強(qiáng)國(guó)》策劃的基礎(chǔ)和保障。

經(jīng)過(guò)作者團(tuán)隊(duì)、編輯團(tuán)隊(duì)和審讀專家的共同努力,《科技強(qiáng)國(guó)》盡可能如期呈現(xiàn)出叢書(shū)策劃時(shí)希望總覽卷所承擔(dān)的使命角色,準(zhǔn)確、全面反映新中國(guó)科技史的歷史概貌和經(jīng)驗(yàn)啟示。

全書(shū)主要由“科技強(qiáng)國(guó),中華崛起”“輝煌的歷程”“建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)”三大篇章組成。第一篇概述了新中國(guó)科技發(fā)展的輝煌歷程和偉大成就,并總結(jié)了取得成功的三大歷史經(jīng)驗(yàn):舉國(guó)體制、規(guī)劃科學(xué)和科教并舉。第二篇是全書(shū)的核心內(nèi)容,劃分為“向科學(xué)進(jìn)軍”“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”“科教興國(guó)”“自主創(chuàng)新”“建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)”5個(gè)階段,力求準(zhǔn)確而全面反映出中國(guó)科技發(fā)展的歷史概貌和經(jīng)驗(yàn)啟示;通過(guò)對(duì)一個(gè)個(gè)典型案例、事件、人物的描述、歷史資料的挖掘,書(shū)中呈現(xiàn)出了新中國(guó)科技波瀾壯闊的發(fā)展歷程,并串聯(lián)出科研人員前赴后繼、勇攀高峰的愛(ài)國(guó)熱情和科學(xué)精神。第三篇總結(jié)了我國(guó)建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的時(shí)代背景、基本路徑和光明前景,指出了科技創(chuàng)新的重要性,回應(yīng)了科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略支撐的迫切性和必然性。

充分應(yīng)用融合出版技術(shù)豐富表達(dá)內(nèi)涵

作為一套面向大眾讀者的科普?qǐng)D書(shū),如何讓讀者通俗易懂的理解重大科技成就背后的知識(shí)和思想,也是總覽卷《科技強(qiáng)國(guó)》面臨的另一大挑戰(zhàn)。按照叢書(shū)策劃方案的整體建議和要求,《科技強(qiáng)國(guó)》充分應(yīng)用和展示了融合出版技術(shù),豐富了表達(dá)內(nèi)涵。

首先,增加了“科普小貼士”,對(duì)每篇文章延伸出的科學(xué)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行提煉和總結(jié),增加了全書(shū)的知識(shí)性和科普功能。其次,充分利用中科院系統(tǒng)積累的豐富科普素材,在中科院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心、中科院官網(wǎng)微信訂閱號(hào)“中科院之聲”的幫助下,篩選了與書(shū)稿內(nèi)容緊密相關(guān)的科普視頻,以二維碼形式嵌入文中,增加了文章的趣味性。最后,使用AR技術(shù),讀者掃描二維碼,可體驗(yàn)“蛟龍?zhí)?rdquo;“天宮一號(hào)”“天眼”等中國(guó)代表性科技成果的模型觀看和結(jié)構(gòu)展示,為紙質(zhì)圖書(shū)提供了更加立體化、互動(dòng)性的閱讀體驗(yàn)。從AR腳本的撰寫(xiě)、模型的設(shè)計(jì),到動(dòng)態(tài)效果的展示,都邀請(qǐng)了中科院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心、中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所等單位的專家進(jìn)行把關(guān),力求保證其科學(xué)性和精確性。

《科技強(qiáng)國(guó)》及叢書(shū)的出版,是科技界與科技出版界通力合作,共同打造主題出版重點(diǎn)出版物的一次積極探索和有益嘗試,希望能以此為契機(jī)和途徑,普及科學(xué)知識(shí)、弘揚(yáng)科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想、展現(xiàn)新中國(guó)科技發(fā)展歷程,為我國(guó)建設(shè)自立自強(qiáng)的科技強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)力量。

(作者單位:科學(xué)出版社)

- 2022-08-03光陰精釀了內(nèi)容 ——《世說(shuō)新語(yǔ)別裁詳解》出爐記

- 2022-08-03《天工蘇作》:古韻匠心成就江南藝術(shù)

- 2022-08-02中華文化“兩創(chuàng)”工作的新收獲——評(píng)《德本體——德道論》

- 2022-08-02歲月留白處——寫(xiě)在《大春秋》之前

西北角

西北角 中國(guó)甘肅網(wǎng)微信

中國(guó)甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó) 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)