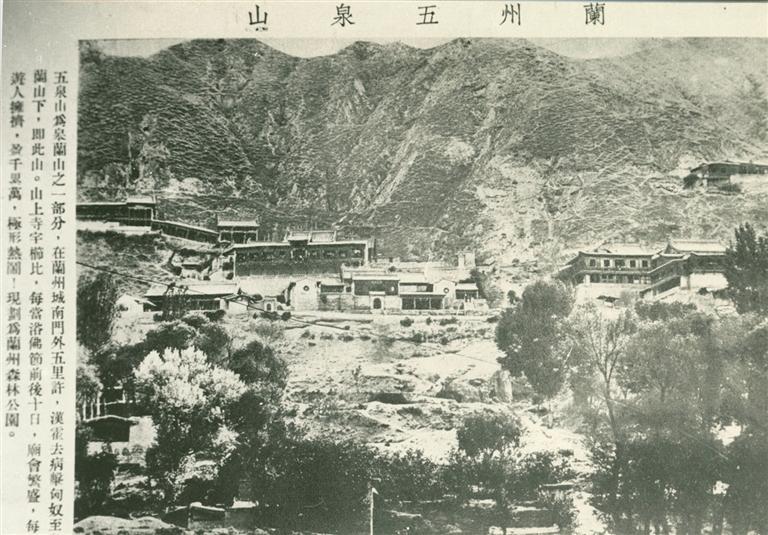

五泉山舊照

五泉山近景

五泉山位于蘭州城南皋蘭山北麓,隋開皇元年(581年)以皋蘭山為名置蘭州,三年(583年)以五泉山為名置五泉縣,屬蘭州。唐高祖武德二年(619年),蘭州領五泉、狄道、會寧三縣。宋徽宗崇寧三年(1104年),在蘭州城置蘭泉縣,也以五泉山得名。可見五泉山對于蘭州的重要性。由于蘭州為兵家必爭之地,戰火迭起,典籍圖書多遭焚毀,所以元代以前,五泉山的具體情況不明。

五泉山由南北走向三條山麓、兩條深澗組成,有五眼泉,《大元一統志》稱,傳由“霍去病以鞭卓地而泉出”。元代在五泉山建皇慶寺,明代改為五泉寺、崇慶寺,經明清兩代經營,到清康熙時,“自麓至巔,佛院禪房,參差繚繞,攬勝不窮,登臨難遍”。清乾隆四十六年(1781年)大部寺廟毀于兵燹。五十年(1785年)后,官紳陸續捐資重修,逐漸恢復舊觀。同治六年(1867年)又遭兵燹,寺廟殆盡。十三年(1874年)以后,官紳捐資重建個別寺廟。

光緒間,皋蘭商人陳注捐銀8300兩,復經劉爾炘募款,從1919年夏到1924年冬,以工代賑,重修五泉山,共用蘭平銀48644兩1錢8分5厘,老元(銅元)2073千640文,沙元(砂版銅元)22407千651文。

到1919年,五泉山“樓閣參差,可十余處,彼此多不相聯”,劉爾炘“補其所舊毀,增其所本無,門戶貫注,都為一家”。劉爾炘補建“其所舊毀”的有佛教的崇慶寺(改名為浚源寺)、大悲殿、地藏寺、臥佛殿、千佛閣;道教的酒仙祠、二郎廟;儒家的奎文閣(改名為文昌宮);三教合一的三教洞。

“增其所本無”的主要是儒家建筑:移建甘肅貢院明遠樓,改名為萬源閣,祀奉伏羲、周文王、周公、孔子、周敦頤、邵雍、程頤、朱熹等圣賢,并撰聯曰:“正學興廢關世運;斯文絕續在人才。”弘揚儒家道統,為國家命運,以期培育人才。太昊宮,表彰上古至清代隴上圣賢豪杰,以激勵民眾見賢思齊。皋蘭鄉賢祠,基于蘭州地處邊陲,所出英才較少,遂祀奉蘭州歷代英賢,鼓勵士庶增強自信,“誰不是后來志士,力爭千古,須把勛名道德超越前人”。八卦臺,臺平面呈八角形臺上置石桌凳,其上鐫刻八卦,按八卦排列,臺中地面鐫太極圖,引泉水環繞臺四周,構成形象的太極八卦圖,以闡明宇宙從無極而太極,以至萬物化生的過程。

之后,劉爾炘因地制宜,浚泉眼,搭企橋,建游廊,筑亭榭,修石徑,架棧道,將三麓兩澗連為一體,嚴加保護古樹名木,栽樹種花,插石造景,并配以自撰自書楹聯,形成一處真山真水,儒釋道三教文化共聚一山的大型園林名勝之區。張維評論道:“從前五泉,大抵浮屠之宮、道士之宅而已。自曉嵐(劉爾炘號)改建后,始覺山水清靈之氣隨處暴露,此老胸中故自丘壑不少。”

劉爾炘重修五泉山時,注意保護生態環境,同時原貌留存東西兩澗農舍、菜地、果園、水磨(東龍口四盤,西龍口三盤),因此使五泉山多了幾分人間煙火,頓覺寺廟殿閣與茅舍園圃共存,梵唄鐘鼓與雞鳴犬吠相和。使游人不知省城喧囂之區南二里,有此人間美景。尤其是四月八浴佛節,風日清和,花柳芳潤,水聲鳥語,山光草色,爭奇競秀,盈絢視聽。滿山皆開廟會,誦經演戲,貨攤雜陳,酒肆飄香,游人如織。王烜《四月八五泉山浴佛會竹枝詞》云:“此日真皆大喜歡,紅男綠女滿南園。花花世界莊嚴地,個個人來拜世尊。”形象地描述了當時的盛況。

那么,劉爾炘一介致仕窮翰林,并未學過園林設計學,何以能在短短的四年間,完成五泉山的重修工程呢?原因有三:

一是有足夠的學養

劉爾炘博覽群籍,肆力于經史,也曾寓目子部實用之書,如明人計成的《園冶》、清人李漁的《閑情偶寄》等書,領略他們的造園理論與方法。諺云“《文選》爛,秀才半”。他也讀過《昭明文選》以及唐宋詩詞,感受詩賦中園林名勝的布局、美感。

劉爾炘中舉后,曾在山字石斗母宮設帳授徒,這是明肅王的園林凝熙園所在地,經清代屢修,景觀不失明代風貌。他在《凝熙觀記》中描述道:“疊巨石為假山,山之下幽洞邃窅,人莫敢深入。土人因有山子石大洞之稱,石上皆為棲神地。玉宇瓊樓,聯翩上下。綠楊掩映,飛鳥往來。遙望之如在畫圖中。”這是他早年對園林的認知。他在京師作翰林院編修時,瀏覽過園林名勝,對于亭臺樓閣的布置,自有感性認識。

劉爾炘又工書法,能畫山水,喜歡欣賞書畫作品,自稱對“于畫道有癖嗜”,作有《畫論》,認為:“作畫構圖構局最為緊要,用筆尤須得勢得機,方不落平境。林木穿插,屋宇布置,橋渡往來,山巒起伏,一切勾連映帶,一一以氣行乎其間而貫通之,雖千丘萬壑,自然精神團結。”因此,他經營布置重修五泉山,得心應手,極有章法,在中麓軸線上,自北朝南布置山門、戲樓、蝴蝶廳、浚源寺、萬源閣、太昊宮、青云梯、文昌宮、皋蘭鄉賢祠,突出儒家文化,用以疏浚其極深的本源,勾連映帶其他建筑物,主次分明,形成一個有機體。

二是善于動用各種資源

重修五泉山之際,適逢甘肅多事之秋:政局混亂,因督軍張廣建下臺,引起各鎮守使爭督風潮;震災嚴重,海固原大地震,死人23.4萬人,無家可歸者數十萬人。重修工程經費短缺,已顯停工跡象。期間大批災民云集省城,嗷嗷待哺。于是,劉爾炘發出《重修五泉山大佛殿募啟》,征集募款,以工代賑,召集“忍饑寒困頓”之災民,參加工程,發給薪勞,“藉此以免流離而全生命”。并感嘆道:“嗚呼!老佛慈悲,故常以拔眾生出苦海為誓愿,則借營佛國之梵宮,以救生靈之涂炭,其種因收果,視世之專造浮屠、博佛天歡喜、以希福田利益之報者,其相去不天淵哉?”官紳紛紛輸捐,存世《募捐簿》,列名35人,其中甘肅督軍陸洪濤捐銀1000兩,省長林錫光捐1000銀元,實業廳長洪延祺捐銀400兩。捐資的還有水煙坊,也有回族紳士馬國禮、馬繼祖等,回族十四坊及牛羊肉屠宰行等等。

入民國以來,隨著蘭州城內人口的增加,拆除一些危舊建筑物,騰出空間,用以建房、拓路、設廠、建校。劉爾炘通過與官方及相關機構溝通,將拆除的木料磚瓦,運往五泉山充作建筑材料,重修五泉山的殿宇。也有將整體建筑移建五泉山的,例如將甘肅貢院的明遠樓移五泉山建成明遠樓;將蘭山書院的牌坊,移至五泉山,代做山門,題額“五泉山”三大字,成為五泉山的標志。

三是有主持大型工程的經驗

早在光緒三十二年(1906年),陜甘總督升允、護督毛慶蕃就請劉爾炘主持改修蘭州府文廟。宣統二年(1910年),蘭州知府請其重修皋蘭縣文廟。1918年,他主持修建祝柚別墅。因此,劉爾炘積累了主持修建工程的經驗。

劉爾炘平日善于觀察泥木二行建房過程,鐵匠、石匠等匠作工作情況,以及筑堤、水車建造過程,探尋運作原理,因此,具備建筑施工技術層面的一些知識。這在他主持重修五泉山、小西湖等工程時,派上用場,能夠很內行地指導,指出某些瑕疵,提出改善意見,逼使工匠不敢偷工減料。

劉爾炘的這些知識,可從他答覆王鏡潭曾請教水車設置技術的書信中看到。劉爾炘復信共有八條:“一、河岸不宜太高也”;“二、河干不宜太深也”,“三、水性不宜太緩也”;“四、河底之剛柔宜辨也”;“五、水勢之漲落宜察也”;“六、水邊宜多粗沙大石也”;“七、境中宜多茂林大木也”;“八、民間宜有鑄冶鐵工也”。每條各有詳細解說。例如第八條,他說:“車輪之軸,徑數尺,兩端圍以鐵箍,架上受軸處,亦用鐵承之,如仰月形,名曰仰盂。鐵與鐵相切,注油其中,車便靈動。其鐵箍仰盂要重數十斤者,若無此工,亦不免棘手。”從此可以看出劉爾炘不拘一格學習實用知識的情況。

□鄧 明 文/圖