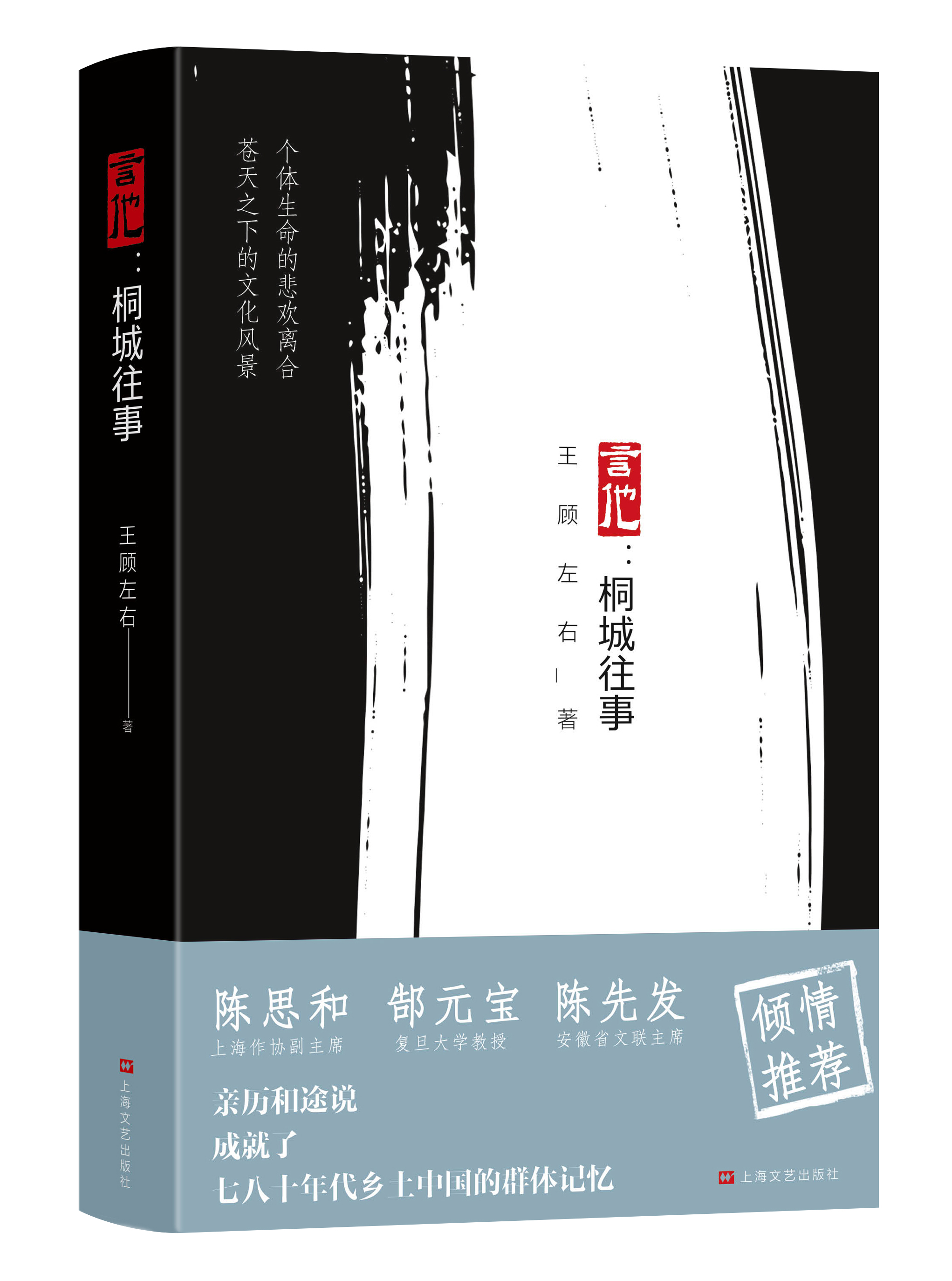

《言他:桐城往事》 王顧左右 著 上海文藝出版社

長(zhǎng)篇小說(shuō)《言他:桐城往事》,讀來(lái)讓人蕩氣回腸,回味無(wú)窮。作者以其親身經(jīng)歷以及所聽所聞,鉤沉輯佚,爬羅剔抉,成就了一部“桐城往事”的歷史回望小說(shuō),深層次剖析了20世紀(jì)30至80年代“過去書中不曾看到”的鄉(xiāng)土中國(guó),真實(shí)展示了中國(guó)農(nóng)村特有的風(fēng)貌、風(fēng)俗、風(fēng)韻、風(fēng)情。

鄉(xiāng)村題材作品,無(wú)論表現(xiàn)什么主題,都是離不開農(nóng)村以鄉(xiāng)人、鄉(xiāng)景、鄉(xiāng)風(fēng)等特點(diǎn)為底色而加以展開的原汁原味的描述。魯迅給蕭軍《八月的鄉(xiāng)村》序中有這么一段:“作者的心血和失去的天空、土地、受難的人民,以至失去的茂草、高粱、蟈蟈、蚊子,攪成一團(tuán)……”句中的“茂草”“蟈蟈”“蚊子”等字眼,正是農(nóng)村所特有的情狀,如《紅高粱》《白鹿原》《山那面人家》等鄉(xiāng)村題材小說(shuō),已是膾炙人口、深入人心,但全景式的、似乎于不經(jīng)意中精雕細(xì)琢再現(xiàn)鄉(xiāng)村不曾看到的風(fēng)土人情,《言他:桐城往事》則為迄今所見的第一部。小說(shuō)中的劉大腳,端著紅薯稀飯碗串門,家狗眼巴巴地等待著她扔紅薯皮……這樣的鏡頭,只有農(nóng)村所獨(dú)有,加上其經(jīng)歷,令人過目不忘,更別說(shuō)小說(shuō)中婚喪嫁娶、俚語(yǔ)謔言、絕妙對(duì)聯(lián)等,難以言盡的鄉(xiāng)村元素,融合于直擊人心的人物命運(yùn)故事中,耐人尋味。作者在質(zhì)樸平實(shí)的敘事中,大量細(xì)節(jié)的描寫和隱線的設(shè)置,平添了人們的閱讀情趣。描述人物特征和農(nóng)村社會(huì)現(xiàn)象,小說(shuō)往往不直接告白,而是通過一個(gè)個(gè)小小細(xì)節(jié),讓人聯(lián)想和思考,從而獲得新的認(rèn)知。如寫男人們從不注意的“自然巧配”(小說(shuō)描寫雁陣與插秧人的隊(duì)形兩者相似),認(rèn)為“飛行中的雁子是不拉屎的”,這里正是天上的雁陣與地上村民的隊(duì)形相映成趣,既給人以“天人合一”的哲學(xué)遐思,又描寫了農(nóng)民勞作時(shí)的專注和辛苦。

在情節(jié)和結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上,小說(shuō)極具匠心。如表面讓一個(gè)小撥浪鼓從頭至尾在場(chǎng),而實(shí)際安排的是一個(gè)“不在場(chǎng)”的五爺卻始終“在場(chǎng)”,始終與現(xiàn)實(shí)糾纏在一起。小小撥浪鼓,像一根紅線貫穿了故事前后,同時(shí)又設(shè)計(jì)了一個(gè)表面上不在場(chǎng)的五爺,實(shí)際上對(duì)劉大腳作為“寡欲”“男性化”的人物形象的塑造,起到了一個(gè)“性別矯正”的作用。劉大腳,這位把幸福建立在自己痛苦上的農(nóng)婦形象的出現(xiàn),與五爺是密不可分的。關(guān)于劉義雄,用一句“他在外攢實(shí)力”之語(yǔ),與其后來(lái)的武漢經(jīng)歷貫穿相連,而他在武漢的經(jīng)歷,又似乎與植纖廠的興衰起伏有著內(nèi)在的聯(lián)系。在這一人物身上,其性格和命運(yùn)與當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景交融于一起,讀來(lái)蕩氣回腸。

閱讀《言他:桐城往事》,不由想到《文心雕龍》中《隱秀》篇:“……是以文之英蕤,有秀有隱。隱也者,文外之重旨也;秀也者,篇中之獨(dú)拔者也。”“夫隱之為體,義生文外,秘響旁通,伏采潛發(fā)……始正而末奇,內(nèi)明而外潤(rùn),使玩之者無(wú)窮,味之者不厭矣。”這是劉勰的“隱秀”在文學(xué)創(chuàng)作中的意義。小說(shuō)《言他:桐城往事》正是“文外之重旨”“義生文外”,做到了小說(shuō)中人物、情節(jié)、環(huán)境三要素具有的豐富含意和生命力,而這個(gè)“隱”,不只是這部小說(shuō)的內(nèi)容,還包括了對(duì)形式的審美,即“伏采潛發(fā)”“深文隱蔚”,只有“深文”和“隱蔚”的密切結(jié)合,才能產(chǎn)生“余味曲包”,以至達(dá)到“篇中之獨(dú)拔者”的藝術(shù)效果。

總之,《言他:桐城往事》對(duì)那個(gè)時(shí)代鄉(xiāng)村的描述,顯示了作者對(duì)鄉(xiāng)土的深情和言說(shuō)的精巧。聯(lián)想劉慈欣小說(shuō)有篇讀后感《山,在那兒》,有問登山者為何“登山”?答曰:“山,在那兒。”這一意境,不禁要問作者王顧左右:為何“言他”?我想作者的回答一定是:“他,在那兒。”

他,在那兒,在“桐城往事”那兒,在作者對(duì)鄉(xiāng)土的深情和言述的沖動(dòng)那兒。“言他”,有余味,余味又未盡……(作者:張蕊青,系復(fù)旦大學(xué)教授)

相關(guān)新聞

- 2021-08-24唐代“書手”:盛世時(shí)代的記錄者

- 2021-08-17《夜讀 向美好生活出發(fā)》

- 2021-08-10《60萬(wàn)米高空看中國(guó)》

- 2021-08-02文藝復(fù)興,是數(shù)學(xué)精神的復(fù)興

精彩推薦

-

蘭州市榆中縣舉辦蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)演示會(huì)

蘭州市榆中縣舉辦蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)演示會(huì) -

蘭州:80萬(wàn)元消費(fèi)券助力“夜經(jīng)濟(jì)” 62家“明星店”任你挑選

蘭州:80萬(wàn)元消費(fèi)券助力“夜經(jīng)濟(jì)” 62家“明星店”任你挑選 -

蘭州市教育局落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)

蘭州市教育局落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng) -

黃河水潤(rùn)黃花灘

黃河水潤(rùn)黃花灘 -

山丹馬場(chǎng) 絲綢之路上的綠寶石

山丹馬場(chǎng) 絲綢之路上的綠寶石 -

甘肅省16家單位獲評(píng)全國(guó)“青少年維權(quán)崗”

甘肅省16家單位獲評(píng)全國(guó)“青少年維權(quán)崗” -

秋季開學(xué)在即 甘肅省中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)看這里

秋季開學(xué)在即 甘肅省中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)看這里 -

任振鶴主持召開省政府黨組(擴(kuò)大)會(huì)議 學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神 安排部署貫徹落實(shí)工作

任振鶴主持召開省政府黨組(擴(kuò)大)會(huì)議 學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神 安排部署貫徹落實(shí)工作