解碼火星:我們在紅色星球上的未來

2021年5月15日7時18分,我國首次火星探測任務天問一號探測器成功在火星著陸,祝融號火星車即將開始巡視探測。為祝賀這一歷史時刻,致敬航天英雄,現代出版社最新出版科普書《火星:我們在紅色星球上的未來》。

眾所周知,火星是迄今為止人類探索最為頻繁的星球之一。人類開始探測火星的征程,可以回溯至20世紀60年代至70年代。數十年間,包括我國在內,從蘇聯/俄羅斯、美國、印度、日本、阿聯酋等國家到ESA(歐洲航天局)均致力于火箭、探測器研制與導航、控制技術的逐漸完善,以期更好地探測這顆有可能成為“第二家園”的紅色星球。

《火星:我們在紅色星球上的未來》為美國國家地理頻道出品的系列紀錄片伴侶書。本書撰稿人為美國知名太空記者、美國航空航天業顧問倫納德•戴維,譯者為中國科學院天體物理博士尹倩青、李漢成及行星科學博士徐蒙。該書基于過往人類探測火星的歷史經驗和發展進程——尤其是NASA(美國宇航局)好奇號火星車自2011年登陸火星并執行任務至今——前瞻性地站在21世紀30年代人類首次登陸火星的未來節點上,展現人類去火星旅行和殖民火星的將遇到的各種情形。

作為一本“科學嚴謹且富有想象力”(《書單》,Booklist)兼具可讀性與趣味性的科學探索類科普讀物,本書創作初衷是“要讓50年后的人們感到驚訝,因為我們清楚地意識到,在人類層面和科學層面,去往火星并創造新的文明需要什么”(該系列紀錄片制片人羅恩•霍華德)。本書站在未來的視角,以講故事的方式徐徐鋪展開人類探索火星的歷程,以及為探索火星所作的科技、心理等的建設,普及了大量關于火星及載人航天科技的知識,同時探討了未來人類將火星作為第二家園的生理、倫理、環境、文化等方面的可行性。

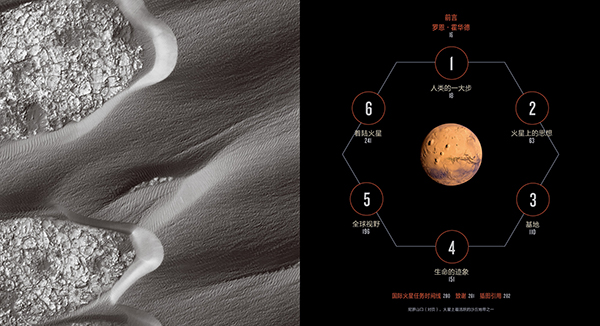

在未來,人類踏上火星的一大步,意味著要適應火星上約為地球上三分之一的重力條件、氧氣稀少的大氣環境,以及來自太陽的高強輻射等極端環境。那么,先遣隊該選誰?該如何抵達火星?在漫長而危險的旅程中宇航員們將面臨怎樣的情緒和精神波動?既有的地外研究經驗是否能提供參考?

抵達火星只是第一步,艱難的是如何在火星上長期生存。旅居火星、建立基地的必備物資有哪些?如何應對不能輕易返回地球家園的嚴酷事實?為此,地球上有無數科研人員展開實驗計算、結構設計等,同時在廣袤偏遠地域模擬火星生活,等等。

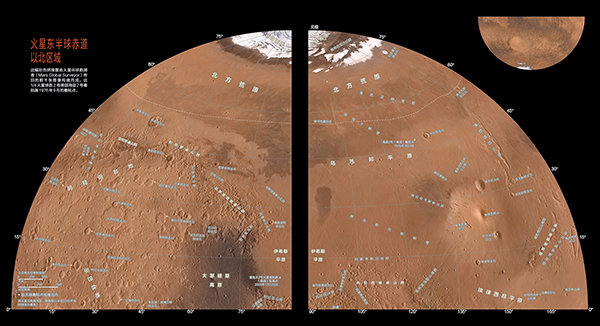

在本書中,我們將跟隨探測器及科研人員一起,觀摩火星的多幅高清地圖、照片,從表面樣貌開始全方位了解火星;了解豐富強大的航天航空科學知識、來自世界各地的火星研究信息;聆聽世界頂級行星科學家的評論和講解,探索數千萬公里之遙的火星。

誠如本書所言,“每一代都有新的前沿領域,也就是我們應當發現、探索和理解的新地方和新思想。我們提出問題,而在回答問題的過程中,我們學習并進化。”通過本書,我們能暢想并預見:隨著人類科技的不斷發展,以及對火星探測的不斷深入,人類或將在火星上建立基地,將火星改造為適合人類生存的宜居星球,真正建立“第二家園”。

相關新聞

- 2021-05-06一部生動的“紙上紀錄片”

- 2021-03-31《星星與貓》:一本獻給生活的書

- 2021-01-13《桃花源密碼·海底天宮》:一次重組中國文化元素的試驗

- 2020-12-29《整體性發展論》:新時代的發展之思