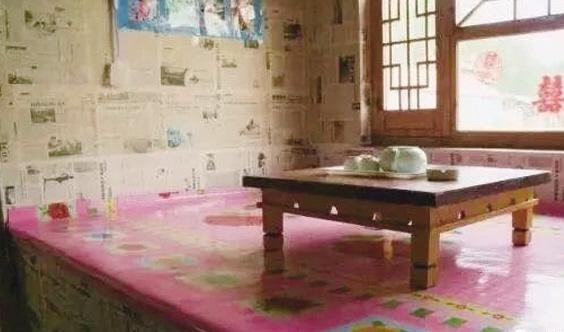

懷念冬天的熱炕

吳映寰 別署天下正心堂主人、余地等,70后。甘肅靖遠人。結集有《正心堂文集》之散文隨筆卷《余地啊余地》。

農家熱炕頭

晚上,我正在書房津津有味地瀏覽朋友捎來的老縣志。

“你這寶貝書怎么有一股炕煙子味兒?”妻子揶揄地說。

“瘦狗鼻子尖!”我笑著回答,“沒關系,我就是聞著炕煙子味兒長大的。”

一句話,一下子勾起了我關于小時候冬天睡熱炕的記憶。

那時候,在寒冷的冬天,農家待客之道的最高禮節是讓客人到上房里,脫掉鞋子上炕,一起暄關、吃飯。主人與客人在被子里面腿挨腿、腳挨腳,焐在熱炕上,腿上、腳上暖和,心里也暖和。如果好客的主人再溫上一壺酒,陪著客人喝兩盅,打打寒氣,賓主就會更加愜意。

農人家里沒有床,住的都是土炕。土炕就像土生土長、土里刨食的農人一樣樸實。土炕的好處有兩個:一是實用。冬天可以煨熱炕取暖。那時候物資匱乏,冬天沒有多少煤炭可供生爐子,電暖器、電褥子、電熱毯之類用電取暖的家什也沒有。所以,煨熱炕成了取暖的主要方式。二是經濟。不需要特別的建筑材料,農人們僅用泥土做原料就可以建造——我們叫“盤炕”。孩子多的人家,一個大炕就是一個大通鋪,七八個人一字兒排開睡,沒問題。

說到小時候睡熱炕的日子,有三個方面值得回憶:盤炕、煨炕、掏炕。

先說盤炕。盤炕的訣竅,一要胡墼、炕坯子的質量好;二要盤炕匠人的技術高。炕的耐用程度與盤炕的胡墼、炕坯子的質量有關,但也與盤炕匠人的技術有很大關系。技術好的匠人盤的炕結實得很,住上好幾年質量都沒問題,技術不好的匠人盤的炕可能會塌。炕一般盤在窗戶后面,便于采光。炕內用胡墼間隔一定距離一層一層地碼,一般碼三到四層,第一層如果向左傾斜15度左右,第二層就向右傾斜15度左右,以此類推。煙道要留在中間,要有一定的寬度,一般比炕坯子的寬度稍窄一些。煙道里迂回曲折,能有效儲存熱量并使熱量均勻分布在全炕。煙囪要高出房脊,以利通風走煙。炕面一般用石板或炕坯子覆蓋,再在上面墁上草泥。墁草泥必須很細致,務求把所有細碎的縫隙都墁得嚴嚴實實。這一步很關鍵,它決定了這個炕將來炕煙子味兒有多重。

盤炕的基礎是打胡墼和拓炕坯子。胡墼打好了,炕坯子也拓好了,就可以盤炕了。胡墼和炕坯子都是農人們自己用濕土加工而成的。打胡墼一般選用干凈、無小石片等雜物的濕土,用雙腳把模子里的濕土先踩實,再用杵子錘瓷實,然后打開模子,雙手將打成型的胡墼小心地搬起來,整整齊齊地碼放在干燥通風處。胡墼干透就能用了。打胡墼模子是專用工具,一般采用棗木等硬質木材做成,打胡墼的杵子一般用底座平整的方石頭上加上木柄,也有的杵子完全是鐵制的,底座和手柄連成一體。打胡墼的要領是“三锨六杵子,二十四個腳底子”。拓炕坯子的模子比打胡墼的模子大許多。拓炕坯子要用粘性較好的紅膠泥土,里面還要摻和一些豬鬃、豬毛,撒上一些細鹽拌勻,為的是使炕坯子成品結實耐靠。炕坯子也要晾干備用。

再說煨炕。農歷十月一給先人們送過了寒衣之后,我們一般就開始煨熱炕了。有老人、孩子、病人、坐月子女人的家庭開始煨炕的時間還要比這早。煨炕可是整個冬天里家庭主婦們每天都要干的一項工作。“煨炕的”一般包括麥衣、稻殼、碳灰(煤渣)、枯枝、樹葉、鋸末、馬糞等。“煨炕的”必須搭配著填炕洞。麥衣、稻殼、枯枝、樹葉、鋸末、馬糞、這些都比較輕,通風好的話,噗嘩地一下就著敗了,必須兌上一些爐灰、煤渣甚至沙土,使它們燃燒得慢一些。“煨炕的”如果太重了,炕洞里的微弱火星就可能會被壓滅,半夜里就要挨凍了。技術好的家庭主婦把炕煨得好,既不會燙得睡不住,也不會凍得睡不住。煨了炕后,要把煙囪口蓋住,只留一點兒小縫隙,以減緩散熱;炕洞門一般開在屋外窗下,煨了炕之后一般也要閉合,只留一點兒小縫隙進空氣,如果敞開著,進的空氣太多,“煨炕的”也就很快著完了。你看,煨炕還真是個技術活兒。

說到煨炕,不能不說一下掃落葉。為了冬天能睡上熱炕,農人們得提前備足一冬的“煨炕的”。那時候,一入冬,直到樹葉落盡,每天清早或傍晚幫著大人掃落葉、攬落葉是我們這些半大孩子常干的活兒。在那個短缺經濟時代,什么都缺,吃的、穿的不用說,就連取暖用的“煨炕的”都缺。一切幸福生活都靠艱辛的勞動創造,對這個道理,沒有經歷過那個年代的人,恐怕不會有深切地體會。對于今天的幸福生活,那個年代的過來人會分外珍惜。

還有掏炕。天天煨炕,過上大約四五天,就得掏一次炕灰。這個活兒比較臟,因為炕灰的灰塵多,往往干一圈兒下來,人的衣服上、頭發上、眉毛上、鼻孔里,到處都落滿了灰,真正的成了“灰頭土臉”。但是,掏炕灰也有樂趣!就是在還帶著火星子的炕灰里“燒”洋芋。挑幾個勻稱的洋芋洗凈,晚上埋在炕洞里的炕灰里,過上一夜,從炕洞里取出來,輕輕地磕掉灰,兩手拍幾下,一掰兩半,熱氣騰騰的“燒”洋芋,吃著味道真是香!除了洋芋,我還吃過用泥裹上后在炕灰里“燒”熟的麻雀肉哩——現在想來太殘忍了,但那曾經實實在在地滋潤過長期缺油水的肚子啊。在大雪紛飛的天氣里,從炕洞里扒拉出來的燒洋芋,吃到嘴里,暖了嘴巴、也暖了腸胃,就是冷月寒天里的最簡單的幸福。

在我的印象中,到了上世紀九十年代中期,大烤箱逐漸取代了小火爐。有了大烤箱,紅紅的爐火黑明晝夜地燒著呢——關鍵是有錢買煤買炭了,房子里的溫度上去了,有的人家圖方便和衛生,就不再煨熱炕了,睡覺就改用電褥子、電熱毯了。

在老蘭州人的方言里有一句俗語:“可憐可憐,一輩子沒吃過茄蓮;孽障孽障,一輩子沒睡過熱炕。”“茄蓮”學名球莖甘藍,肉雪白,汁多、甜而脆,能生吃、可炒辣子醬,也可腌菜。“孽障”在蘭州方言里是可憐的意思。在舊社會的老蘭州人眼里,一輩子連最普通的茄蓮都沒吃過、連最普通的熱炕都沒睡過,可見他家里有多窮,那真是可憐的孽障人。

其實,對于現在的年輕人來說,沒有睡過熱炕,并非就是“可憐”人,但絕對有一個缺憾——至少他們不知道先輩們在過去的歲月里親歷過的盤炕、煨炕、掏炕這些勞動的艱辛,沒嘗過炕洞里燒洋芋的香味兒,沒聞過北方冬天農家屋里那淡淡的炕煙子味兒。

□吳映寰 文/圖

相關新聞

- 2020-12-02童心與詩心:讀豐子愷的漫畫

- 2020-11-30童心與詩心:讀豐子愷的漫畫

- 2020-11-26山水蘭州 墨韻丹霞

- 2020-11-26遠逝的邂逅