用燃燒的文學激情書寫神秘的可燃冰

作者:陳華文

近年來,我國科技工作者與時間賽跑,不斷探索可燃冰的奧妙,并于2017年5月18日在中國南海的神狐海域成功試采,這是我國自然資源事業史的一個轉折點。為了研究和進一步開采可燃冰,中國科技工作者花費了20多年的時間,其中付出的艱辛和努力,常人難以想象。近期出版的長篇報告文學《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》(以下簡稱《燃燒的冰》),全景式呈現可燃冰開采臺前幕后的感人故事。

該書的兩位作者,均在自然資源領域有著豐富的工作經歷:第一作者陳國棟現為中國自然資源作家協會主席,長期在自然文學的大地上深耕細作,曾出版《生命在大地上閃光》《大地情中國夢》等作品。另一位作者王晶是一位80后,近年來有多篇文學作品見諸各類報刊。兩位作者在報告文學的書寫中,把準新時代科技發展的脈搏、圍繞自然資源領域的創新創造,用心用情用力講述人與自然和諧共生的故事。

在普通人眼里,可燃冰是神秘莫測的,這種新能源學名叫天然氣水合物,它是甲烷和水分子在低溫高壓的情況下,形成的籠狀結晶化合物。一般分布在大陸永久凍土、海洋中。可燃冰具有燃燒值高、清潔無污染、能量密度高,資源潛力巨大等特點。據估算,可燃冰的資源量相當于全球已知煤、石油和天然氣總儲量的兩倍,被譽為21世紀最可替代石油、煤等傳統能源的新型能源。

為了講好可燃冰研究與開發的故事,兩位作者用3年的時間,從南到北采訪了150多人,閱讀各種文獻2000多萬字。尤其值得一提的是,2017年,兩位作者還專門奔赴茫茫大海上的可燃冰試采平臺現場,進行扎實采訪,親身感受科技工作者愛國奉獻的風采。

《燃燒的冰》共31萬多字,以嚴謹求真的科學態度、生動鮮活文學筆法、脈脈含情的筆墨,為我國首次成功試采可燃冰進行長卷式“素描”,這部報告文學作品共十三章,對于國際國內能源使用現狀、可燃冰的科學樣貌、我國研究可燃冰的艱辛歷程、可燃冰研究過程中的人物故事、可燃冰試采中技術創新及過程、可燃冰的現實意義和長遠價值等等,進行誠摯的文學表達。

科技以人為本,人也是科技的主體。可燃冰科技攻關涉及諸多不同的機構和廣大科技工作者,其中重要的研究機構就有28個,直接涉及的人物130個。作品中對涉及的機構和人物并未平鋪直敘,而是重點展現了25個人物。同時,對于可燃冰開采中涉及的平凡人物,也進行了不同程度的刻畫,彰顯了文學的溫暖。人,是這部作品的魂魄所在。比如展現專家葉建良帶領技術團隊,在“忠誠、創新、合作、奉獻”的團隊精神激勵下,在邱海峻、梁金強、謝文衛及“鋼鐵團隊”所有成員的拼搏下,使中國的可燃冰由跟跑到并跑直到領先世界水平。書中提及的很多科技工作者,都是心懷家國、苦干實干的人,他們沒有豪言壯語,經年累月默默地為了新能源,無私地奉獻。

對于報告文學而言,塑造人物和展示事件進程,兩者同等重要。成功的人物塑造需要事件作為依托,而事件的進程離不開人物心理與行為敘述。尤其是在科技題材的報告文學寫作中,經常會被事件的進程牽著走,而人物的塑造顯得不夠真實和具體。另外一點,那就是報告文學作品的人物和事件,都是真實的人、真實的事件,這種非虛構的寫作較之虛構的小說創作而言,尤其考驗寫作者對事件過程的認識深度和人物塑造中文學表現技法的拿捏。這部報告文學中,在敘述可燃冰研究與開采的故事時,極為講究人物的塑造技巧,做到了新聞真實性和文學藝術性的統一。

陳國棟在本書后記中談道,可燃冰的研究與開發,是一個值得深入挖掘的文學題材,它既與國家經濟社會發展、與每個家庭的日常生活有關系,又與自然環境、人類未來命運休戚相關。這部報告文學作品,及時、準確地抓住了重大題材,用文學的方式進行了表達,發揮了報告文學表現時代生活、高揚時代精神的作用。

相關新聞

- 2020-11-26《狼圖騰》作者再出新書 豆瓣評分為何高達9.1?

- 2020-11-26《歷史的荷爾蒙3》:寫歷史像是在探礦

- 2020-11-26《我在國際組織的25年》出版

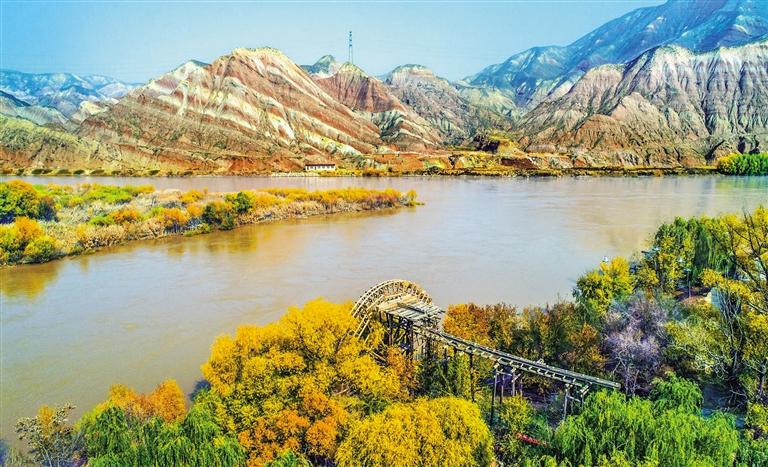

- 2020-11-18《小河秋意圖》:詠嘆生活的現代抒情詩