央廣網武威10月18日消息(記者 李紅軍)“天梯山石窟是云岡石窟和龍門石窟的源頭,而云岡石窟和龍門石窟則是天梯山石窟的繼續和發展,是石窟藝術中國化的標志。因此,天梯山石窟被史學界尊譽為‘石窟鼻祖’‘石窟源頭’。”天梯山石窟保護研究所宣教部副主任鮑睿說。

天梯山石窟全景(央廣網發天梯山石窟保護研究所供圖)

10月17日,由中央網信辦網絡傳播局指導,甘肅省委網信辦、甘肅省文物局聯合主辦的“千年石窟匠心傳承”網上主題活動采訪團走進甘肅武威天梯山石窟,了解天梯山石窟的歷史與文化,感受“石窟鼻祖”的瑰麗與震撼。

天梯山石窟位于武威市涼州區城南50公里處的張義鎮燈山村,亦稱涼州石窟,開鑿于北涼國王沮渠蒙遜時期,是我國首個由君主主持開鑿的石窟。天梯山石窟目前開放的是第13窟,也是最大的洞窟,窟中的釋迦牟尼造像高28米,依山面水而坐,右臂前伸,腳下碧波蕩漾,薄云纏繞其身,構成了一幅山、水、佛、云渾然一體的壯觀奇景。

天梯山石窟第13窟(央廣網記者李紅軍攝)

“天梯山石窟開鑿早于麥積山石窟、龍門石窟、云崗石窟,我國早期石窟藝術的代表。”鮑睿說,天梯山石窟在開鑿過程中形成了一批能工巧匠,為北魏開鑿云岡石窟和龍門石窟提供了樣本和技術力量。

公元439年,北魏滅北涼,遷宗族吏民三萬戶于平城,云岡早期洞窟“曇曜五窟”就是涼州高僧曇曜主持修鑿的。公元494年,北魏孝文帝遷都洛陽,利用開鑿了云岡石窟的技術力量,在河南洛陽開鑿了龍門石窟,這種藝術風格被承襲下來。因此,這一時期中原佛教藝術的成就也閃耀著涼州石窟的光彩。

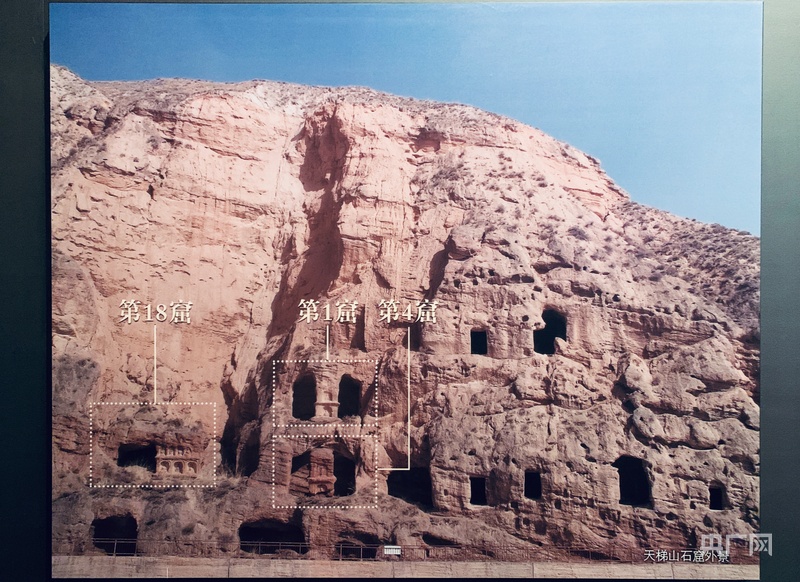

1986年,著名石窟寺考古學家宿白先生在《考古學報》發表了題為《涼州石窟遺跡和“涼州模式”》的文章,他認為綜合武威天梯山石窟1、4窟、酒泉敦煌吐魯番所出土北涼石塔和肅南金塔寺、酒泉文殊山前山的這三座石窟的資料,他把新疆以東現存最早的佛教石窟模式命名為“涼州模式”,“涼州模式”為不同地區的石窟造像模提供了先例。

絲路石窟走廊(央廣網記者李紅軍攝)

天梯山石窟的1、4窟是“涼州模式”中的代表窟,這些早期石窟是佛教進入中國的清晰線索和深刻烙印,它們承襲新疆龜茲等地的造像傳統,帶有鮮明的西域和印度色彩,并最早開始融合漢地藝術,不斷汲取新的元素,形成獨具特色的石窟樣式。

據介紹,“涼州模式”石窟窟內有設置大象的佛殿窟、主要塑像有釋迦,交腳菩薩裝的彌勒、壁主要畫的是千佛、花邊紋飾有兩方連續式的化生忍冬、菩薩的面相渾圓,眼睛多為細長型,深目高鼻,身軀健壯等5個明顯特征,成就早期中國石窟藝術精華。

天梯山石窟外景(央廣網記者李紅軍翻拍)

2001年,天梯山石窟被國務院公布為全國重點文物保護單位。2011年,天梯山石窟被甘肅省委宣傳部公布為甘肅省愛國主義教育基地。2021年,天梯山石窟被文化和旅游部公布為中國石窟文化之旅線路上的重要一站。

保護好“石窟鼻祖”就是保護綿延千年的涼州文化。近年來,武威天梯山石窟保護研究所實施了天梯山石窟搬遷壁畫彩塑保護修復項目,共計修復壁畫、塑像729件,其中壁畫300余平方米,塑像70余尊,為再現天梯神韻、涼州佛光奠定了堅實基礎。

- 2024-10-21千年石窟 匠心傳承|張掖肅南:石窟旅游加贈祁連風光 馬蹄寺助力最炫民族風

- 2024-10-21中川機場國內航班乘機手續 延遲至起飛前30分鐘停止辦理

- 2024-10-21甘肅大部有降水降溫大風天氣 累計降溫6℃至8℃

- 2024-10-21千年石窟 匠心傳承|絲綢之路上的千年石窟之旅

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號