【每日箴言】

河北旱早悉,河南熟可期。

乍觀夏收謂,通省七分之。

是有粉飾意,那無嚴訓辭。

救災慎其諱,勤政者宜思。

——清•愛新覺羅•弘歷《河南巡撫穆和藺奏報二麥收成分數詩以志事》

【深意淺說】

寫這首詩的人,就是著名的乾隆皇帝,據說他一生寫過十萬首詩。從文學角度來說,詩無足觀,但提到的事情還是很值得研究的。

這首詩的背景是,河南巡撫穆和藺奏報麥收情況,稱彰德、衛輝、懷慶三府所屬二十一縣,因少雨歉收,其余八十七廳州縣,各屬收成仍有七分余,通計合算七分有余。乾隆覺得有粉飾諱災意,因降旨申飭。圣旨大意是,各省偶因雨水短缺,收成歉薄,惟在牧民者隨時補救,不讓百姓流離失所,才算盡職。這次因穆和藺奏章,再次降旨通諭各督撫,“務誡諱災陋習,以副朕勤恤民隱之意”。

乾隆皇帝在另一首更長一些的詩中也寫到:“設使重勘驗,諱災有必致。吾民其誰救,慎哉牧民吏。”意思差不多。

按照《饑餓的盛世》作者張宏杰的說法,乾隆皇帝可能是中國古代最關心救災賑災的皇帝。乾隆多次說,“賑恤一事,乃地方大吏第一要務”,告誡地方官員“第一應戒諱災之念”。他當政幾十年間,始終堅持這樣的原則:“向來督撫中失察掛誤處分,朕常加寬免。或有諱災之事,朕必重治其罪。”

那么,官員為什么要諱災不報呢?

著名官箴書《居官寡過錄》引用未留下姓名的一位地方官員的論述。他認為,地方官“既報之后,必要檢踏,檢踏有委員,則己不免有迎送之費;既驗之后必行蠲免,蠲免無征比,則己又安有耗羨之資?利于民不利于官,故匿而不報者有矣。即或迫通弊,于百姓之號呼,不得已而具報,亦多淺淡其詞,半含半吐,下以謝草野之哀求,上以俟憲臺之裁奪”。意思是報災之后,復查檢驗要迎來送往,需要大量的花費,蠲免賦稅還讓自己的陋規收入受到影響。報災“利于民不利于官”,于是要么匿而不報,要么輕描淡寫,含糊其辭。

于是官場“諱災”成風。比如雍正年間的石文焯,擔任河南巡撫時,遇到嚴重蝗災,他卻在奏折上吹噓說全省各州縣的蝗蟲災害已撲滅十之八九。他因為這次諱災加上河南罷考事件影響,調任甘肅巡撫。雍正四年夏天,甘肅遭遇大旱,整個七月就下一場小雨,莊稼都被曬死了。而石文焯卻借著這場小雨,給雍正謊報說,由于下了這場雨,甘肅已經是豐收在望了,這要歸功皇上敬天愛民。連雍正都不信他的鬼話,在石文焯的奏折上直接寫道:“經此一旱,何得可望豐收?似此粉飾之言,朕實厭觀。”

又比如雍正時期著名大吏田文鏡。他的發跡本來源于調查山西巡撫德音諱災之事。德音謊報山西只有幾個縣受災,不需要減免賦稅,救災也不影響山西全省賦稅上繳。田文鏡調查發現山西受災面積極大,百姓民不聊生。德音直接被免職。

因調查山西災情有功,本來要退休的田文鏡被雍正破格提拔為封疆大吏,做到河南山東總督。但他遇上河南山東大水,百姓賣兒賣女、妻離子散的狀況,怕影響政績選擇諱災不報。雍正知道后打算撥款賑災時,田文鏡又奏稱河南和山東兩省府庫盈余豐富,足夠自己賑災,不需要朝廷撥款賑濟,同時還強征足額稅賦上繳。

諱災可以說是古代官場的常態。乾隆皇帝非常重視賑災,對諱災十分痛恨,即位不久就因隱匿災情不報,罷免了甘肅巡撫許容的官。乾隆七年,兩江總督那蘇圖也因匯報災情不實而受到皇帝的嚴厲申飭,這些措施對官場“諱災”現象有一定的震懾作用,于今亦有一定的借鑒意義。

(梁發芾)

【人間草木】

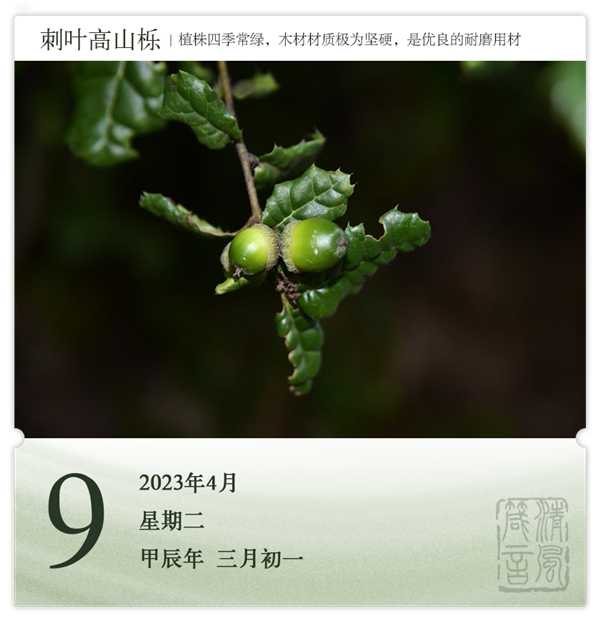

名稱:刺葉高山櫟

分布:隴南、天水、甘南

簡介:刺葉高山櫟,常綠喬木或灌木。樹皮和葉入藥,具有止瀉痢、止血等功效。種子含淀粉,樹皮、殼斗可提取栲膠。花期5-6月,果期翌年9-10月。植株四季常綠,可培植盆景。木材材質極為堅硬,是優良的耐磨用材。

(植物資料由西北師范大學白增福、陳學林提供)

- 2024-04-08為官不能忘本,自己也是百姓

- 2024-04-07訴訟多也不一定是壞事

- 2024-04-01官員應當更好滿足民眾對美好生活的向往

- 2024-03-28慎交友 交益友 人生立世,不可缺友

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號