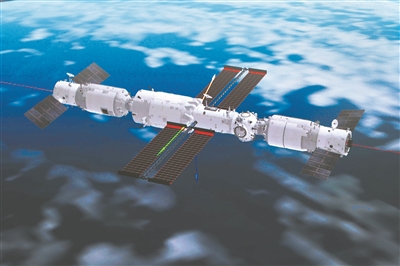

圖為天舟四號貨運飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接示意圖。新華社記者 郭中正 攝

5月10日凌晨1時56分,長征七號運載火箭托舉著天舟四號貨運飛船騰空而起。在歷經數小時的飛行后,早晨8時54分,天舟四號成功對接空間站天和核心艙后向端口。

這是2022年中國空間站建造任務的首次發射,標志著中國空間站正式開啟全面建造。與神舟載人飛船不同,天舟貨運飛船只運貨、不送人,大家親切地稱它為空間站的“快遞小哥”。它的主要任務是運載貨物,為空間站補充物資。之后,它還負責帶走空間站上的廢棄物,讓空間站始終保持潔凈。

運送神舟十四號3名航天員6個月所需物資

天舟四號貨運飛船,是世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。據航天科技集團五院相關專家介紹,此次任務中,天舟四號裝載了航天員系統、空間站系統、空間應用領域、貨運飛船系統共計200余件(套)貨物,其中包括貨包貨物和直接安裝貨物,攜帶補加推進劑約750kg,上行物資總重約6000kg,將為神舟十四號乘組的3名航天員6個月在軌駐留,空間站組裝建造,開展材料科學、微重力、航天醫學實驗等提供物資保障。

為保證“太空快遞”安全送達空間站,天舟四號采用貨包、支架、貯箱等多種貨物裝載方式,貨物種類、數量可根據空間站需求動態配置。除了能運貨,天舟四號還具備承擔空間站姿態軌道控制、并網供電以及空間站遙測、數據傳輸支持等空間站運營支持任務的能力以及空間科學實驗支持能力。

在空間站建造關鍵技術驗證階段,神舟十二號、神舟十三號兩個乘組在太空分別工作了3個月和6個月,他們為天舟飛船的改進升級提供了寶貴經驗。

在天舟四號貨運飛船之前,我國已經成功發射三艘貨運飛船并進行了在軌驗證。根據航天員乘組的在軌使用意見,天舟四號貨運飛船在此前三艘的基礎上做了一系列改進設計。比如,為了查找貨物更加方便和直觀,天舟四號通過標簽和提手的色彩設計,增加了貨包色彩標識;為方便航天員在軌操作裝貨適配板,避免每次準確對位螺釘,天舟四號開始為適配板和對應貨架增設搭扣帶,實現在軌期間便捷防漂;為減小緩沖包裝材料的在軌空間占用、便于收納存儲,天舟四號的設計師們對貨包內的緩沖泡沫進行分塊小型化優化設計,并增加氣柱緩沖方案,從而達到減重目的。

長征七號遙五火箭托舉天舟

天舟四號負責為空間站送“快遞”,長征七號運載火箭則負責托舉天舟四號出征天宮。長征七號運載火箭是為滿足我國載人空間站貨運飛船發射任務而全新研制的新一代中型運載火箭,芯一級直徑3.35米,捆綁4個2.25米直徑的助推器,起飛重量約600噸,運載能力不低于13.5噸。

此次是長征七號運載火箭第四次執行天舟系列貨運飛船的任務。“相比2021年發射天舟三號的長征七號遙四火箭,遙五火箭從滿足工程任務需求、優化產品設計、優化工藝等方面開展了十余項改進,提高了產品可靠性。”航天科技集團一院長征七號運載火箭副總設計師馬忠輝說,改進主要包括通過優化測發流程,進一步縮短發射準備時間,提高任務相應能力;增加天基遠程裝訂功能,提高操作可靠性和對推遲發射適應性。

北斗作為“第一優先級”導航火箭

和此前貨運飛船任務相比,在這次任務中,北斗開始“挑大梁”。

“我們將北斗導航接收系統作為第一優先級的導航定位模式,推進國產化和自主可控進程。可以看出,我們對北斗導航非常有信心。”長征七號運載火箭總體設計師沈丹說,北斗的導航精度不遜于國外的導航系統,同時也做了充分的相關測試,確保改動可靠。

今年,載人航天工程計劃實施6次飛行任務,天舟四號貨運飛船任務是6次飛行任務的首戰。緊隨其后,神舟十四號載人飛船計劃于6月發射升空,乘組三名航天員將在軌駐留6個月時間;7月,空間站問天實驗艙將從文昌航天發射場啟程,對接空間站核心艙;10月,發射空間站夢天實驗艙。屆時,空間站的三個艙段將形成“T”字基本構型,完成中國空間站的在軌建造。之后,還將實施天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射任務。(本報記者 柴雅欣)

- 2022-05-11為建設幸福美好新甘肅提供堅強保障

- 2022-05-11這五年|甘南:打好糾治“四風”持久戰

- 2022-05-10以青春之我 貢獻偉大時代

- 2022-05-10青年與時代

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號