【小識】

隴東地區有一句罵人的話,叫作:“耳朵讓驢毛塞住了嗎?”顯然,這是對不聽話的人說的,其中的憤怒情緒幾于噴涌而出。

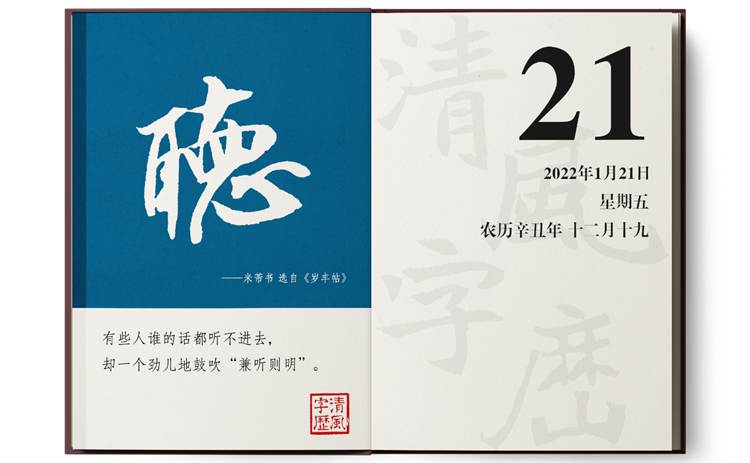

關于聽,有兩個標準,一個是聽到了沒有,一個是聽懂了沒有。有的人聽到了,卻當成了耳邊風;有些人聽懂了,卻一直在裝糊涂。所以,別以為“他在聽”就算聽到了,也別以為“他聽到了”就是聽懂了,更別以為“他聽懂了”就會聽你的。

《說文解字》:“聽,聆也。從耳、?(德)。”又:“聆,聽也。”段玉裁《說文解字注》:“耳?者,耳有所得也。”耳之所得者何?聲音也。湯可敬譯注《說文解字》引清代學者張文虎《舒藝室隨筆》:“聲發于彼而入我耳,謂之聽。”可見,“聽”之于“口”密切相關。甲骨文“耳”字,一耳兩口之形;金文“耳”字,一耳一口之形,一定是要告訴我們:聲發之于口,而受之于耳。簡化字“聽”之所以“從口”,是有一定淵源的。有人聽,就得有人說;有人說,就得有人聽。是不是“言者諄諄,聽者藐藐”,那就沒有人知道了。

孔子說“六十而耳順”,意思是,人到了六十歲,什么話都能聽得下去了。其實,倒過來說更有意思:人到了六十歲,說什么話都要讓人聽得下去。聽得下去,意思其實比較曖昧。有時是聽聽而已,一聽了之;有時是你說你的,我聽我的;有時是聽其所言,反觀其行。總之是,不爭辯也不反駁,不拍案而起也不拂衣而去。當然,也不排除“此中有真意,欲辨已忘言”。

但是,還應該問幾個為什么:為什么有些人說話一點兒都不“好聽”,卻一個勁兒地強調“聽好了”;有些人誰的話都聽不進去,卻一個勁兒地鼓吹“兼聽則明”;為什么有些人不論說什么都振振有詞,有些人不論聽什么都點頭稱是?

總之是,“會說”不是“嘴硬”,“耳順”不是“耳軟”。(尚之)

相關新聞

- 2022-01-18素:綠色生活也可以叫做健康生活,其核心其實就是“素生活”

- 2022-01-17要:有的人彎著腰要,有的人挺著腰要

- 2022-01-14影:影子高大,不見得人就高大;影子矮小,不見得人就矮小

- 2022-01-13厥:誰在“大放厥詞”,“厥”指的就是誰,非常明確