原標題:中羅聯合考古:走進歐洲的庫庫滕文化

【文明互鑒】

當我們將中華文明與群星璀璨的世界文明比較,才能領悟何以“風景這邊獨好”。

中羅聯合考古:走進歐洲的庫庫滕文化

作者:溫成浩(中國社會科學院考古研究所助理研究員);信應君(鄭州市文物考古研究院研究館員)

1922年,瑞典地質學家安特生在河南仰韶村發現了一種中國境內前所未見的史前遺存。如何對其進行準確斷代?他廣為求教。其中一位歐洲考古學家,便是親手發掘了羅馬尼亞庫庫滕遺址的德國考古學家胡伯特·施密特。翌年,安特生發表《中華遠古之文化》一文,仰韶文化彩陶首次進入歐洲考古學家的視野。如今,仰韶文化與庫庫滕—特里波利耶文化在文化進程和總體特征上的相似性依然引人遐思。

中國考古人首次在歐洲發掘

庫庫滕—特里波利耶文化是東南歐地區一支重要的史前考古學文化,絕對年代范圍為公元前5000-公元前2800年。該文化因羅馬尼亞境內的庫庫滕遺址、烏克蘭境內的特里波利耶遺址這兩處典型遺址的發掘而得名,以大量制作精美的彩陶而聞名。庫庫滕—特里波利耶文化分布范圍十分廣泛,西起喀爾巴阡山東麓,東抵第聶伯河左岸,覆蓋了近35萬平方公里的區域。

皮亞特拉尼亞姆茨博物館藏庫庫滕文化晚期彩陶盆 作者供圖

2019年7-9月,中國—羅馬尼亞聯合考古項目在歐洲史前文化的發祥地東南歐進行,這是中國考古工作者首次在歐洲的土地上進行考古發掘。該項目研究團隊由來自中國社會科學院考古研究所、鄭州市文物考古研究院、羅馬尼亞科學院雅西考古研究所、雅西摩爾多瓦國立博物館等多家單位的十余位科研人員組成。

本次發掘的遺址位于羅馬尼亞雅西市以南的多布若瓦茨村,其西北約70公里便是庫庫滕遺址。2019年和2023年,聯合考古隊對四座房屋的倒塌堆積進行了重點揭露和清理,發現了保存較完整的紅燒土房屋、用于丟棄生活垃圾的灰坑等遺跡,還有大量陶片、石器和骨器等遺物,其中有不少繪有精美紋飾的彩陶片。紋飾主題以庫庫滕文化早期常見的紅衣白彩音符狀S形及螺旋形紋為主。時隔百年,中國考古工作者得以從親手發掘出的彩陶片中,一窺安特生筆下庫庫滕文化的風采。

山西出土的仰韶文化西陰紋彩陶 本報記者李韻攝/光明圖片

除引人注目的彩陶外,紅燒土房屋倒塌堆積是庫庫滕文化中最常見的一類遺存,也是我們考古發掘揭露的主要對象。這些紅燒土塊原本都是木骨泥墻房屋的組成部分,在大多數紅燒土塊的表面,半圓形或方形的木骨印痕清晰可見。其堅硬的質地表明,房屋在廢棄的過程中曾經過劇烈的焚燒。作為承重框架的是嵌于草拌泥中的木骨,被燒蝕后不堪重負,整座房屋便轟然倒塌,從而形成了如今看到的紅燒土房屋倒塌堆積。通常草拌泥房屋著火后,泥土變成紅燒土,木骨會形成木炭,但讓人困惑的是,目前揭露的紅燒土房屋堆積下,竟然沒有發現任何大塊的木炭。

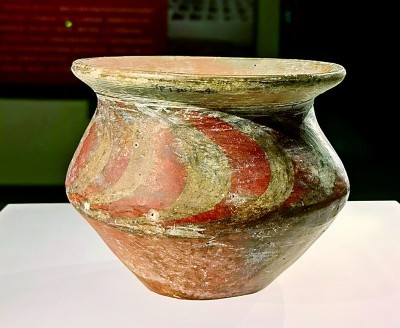

甘肅出土的馬家窯文化渦紋彩陶罐 本報記者李韻攝/光明圖片

類似的遺存其實在國內新石器時代的一些重要遺址中也有發現,比如大溪文化的關廟山遺址、大汶口文化的尉遲寺遺址、仰韶文化的大河村遺址及八里崗遺址等。然而,以前對遺址中遇到的此類遺物重視程度不足,大多只將其作為史前建筑碎塊簡單記錄和采樣。在此次中羅合作發掘中,我們認識到了紅燒土房屋倒塌堆積本身的復雜性,看似普通的紅燒土塊其實蘊含著極為豐富的歷史信息,比如當時的建筑材料、建造技術、廢棄和倒塌堆積形成原因等。

針對這種特殊的考古遺存,我們借鑒了羅馬尼亞同行在長期發掘實踐中摸索出來的一套行之有效的工作方法。為了最大程度地記錄紅燒土塊上的木骨印痕、復原房屋木質框架的搭建方式,我們在提取紅燒土塊后,都會按網格對紅燒土塊在沙盤上進行現場翻轉拼合,然后進行三維攝影和計算機建模。

彩陶:迷人的相似性

百年前,安特生對仰韶文化彩陶紋飾的關注,使其能夠迅速意識到在中國發現的這批彩陶可能跟歐洲史前遺址中所發現的一樣古老。他所依據的標尺,正是彩陶這種藝術特征鮮明的文化元素。然而,地質學出身的安特生并沒有注意到文化發展的特殊性,而是將他在地質學、古環境學、古生物學等自然學科中奉為圭臬的“均變論”照搬到了考古學研究中,最終導致其將中國的仰韶文化與西方的彩陶文化視為同源的錯誤認識。

目前,雖然我們在庫庫滕文化時期(4800BC-2800BC)的遺跡中還未發現確切屬于中西文化交流的直接證據,但庫庫滕文化在歷史進程中的地位、具有的若干文化特征,都與大致同時期的仰韶文化高度相似,印證了人類文明發展進程的一般性規律。

庫庫滕文化出土的陶單把杯 作者供圖

比如,從歷史發展階段來看,兩者皆處于新石器時代晚期向青銅時代過渡的銅石并用時代。庫庫滕文化晚期已經出現了少量紅銅制品,而仰韶文化晚期則被認為是中國銅石并用時代的開端。二者的生業經濟形態皆以旱作農業為主(庫庫滕文化以麥類為主、仰韶文化以粟和黍為主),兼營家畜飼養(庫庫滕文化偏重家牛,仰韶文化則多家豬)與狩獵采集。二者都有發達的制陶業,流行使用彩陶,聚落內部的分層和分化不明顯,個體之間的社會地位相對平等。二者的時空拓展皆以人群不斷向周邊適宜農耕地帶的擴散為主要驅動力,聚落布局較規整,都發現了大型向心型聚落。二者房屋的營建方式以木骨泥墻為主,在廢棄時往往會產生聚落規模的紅燒土房屋倒塌堆積等。然而,庫庫滕文化自發現以來的百余年間,從未在聚落周邊發現成規模、單獨規劃的公共墓地,這一點與注重葬儀的仰韶文化迥然不同。

正如安特生早年所注意到的,庫庫滕文化與仰韶文化在彩陶上確實有許多相似性。在庫庫滕文化晚期(3500BC-2800BC),一些典型的彩陶在器型和紋飾上與我國西北地區的馬家窯文化(3100BC-2000BC)的彩陶表現出耐人尋味的趨同性。馬家窯文化作為仰韶文化晚期在中國西北地區的繼續發展,創造出了第二個史前彩陶藝術的高峰。由廟底溝時期流行的對鳥紋演變而成的對旋紋是馬家窯文化早期的一類典型紋飾,這類紋飾在庫庫滕文化晚期也較為常見。此外,廟底溝時期的弧邊三角紋、馬家窯早期的同心圓圈紋等,在庫庫滕文化晚期也能找到幾乎一模一樣的紋飾元素。尤其是庫庫滕文化晚期出現的一類斜腹平底直口彩陶盆,不論從器型還是從彩繪的布局和構圖方式,都會讓人聯想到與之神似的廟底溝文化典型的曲腹彩陶盆。

埋下早期中西文化交流的種子

馬家窯文化與庫庫滕文化雖無直接接觸,但它們都為之后開啟的中西文化交流埋下了生命力旺盛的種子。

庫庫滕文化在其發展末期(3000BC-2800BC)產生了空前的社會變革。處于森林草原生態過渡帶上的一些超大型向心聚落,在環境變化的刺激下紛紛解體,導致大量原本從事農業生產的人群向東擴散,進入環黑海北岸的森林草原地帶。在氣候轉向干冷的背景下,他們賴以生存的手段逐漸變為以牛、羊等食草家畜為主的畜牧業,人群的游動性在頻率和廣度上由此得到空前釋放。相鄰區域之間人群的交流互動產生了“接力賽”效應,加速了冶金術的傳播,從而使得歐亞大陸由西向東漸次步入青銅時代。如果說庫庫滕文化的崩潰客觀上為歐亞大陸早期冶金術傳播起到了推動作用,那么我們可以看到,這股波瀾的前鋒在大約八百年后最先抵達了中國西北地區。比如甘肅張掖西城驛遺址,發現了銅器,以及銅礦石、冶煉渣、冶煉爐壁碎塊、鼓風管和石范,這都是代表本地冶銅生產的證據。

仰韶村出土的月牙紋彩陶罐 本報記者李韻攝/光明圖片

至遲在公元前兩千紀后半葉的鐵器時代早期,歐亞大陸東西兩端文化交流的直接證據已經初露端倪。我們發掘的多布若瓦茨遺址,在庫庫滕文化時期之后的很長一段時間內,都未有大規模人類活動的跡象。直到約公元前兩千紀中后期(1500BC-1000BC),一群早期鐵器時代的先民才又在此處定居生活。他們遺留的主要活動跡象是一座座平面呈圓形的灰坑。通過對這些灰坑采集土樣、進行浮選,我們發現了數量較多的炭化黍粒。這是中國考古工作者首次在歐洲地區發現早期黍類農作物遺存。

作為中國本土起源和馴化的主要農作物之一,黍具有生長周期短、耐寒、抗旱的生物學優勢特性,深受許多處于生態邊緣地帶、具有高度流動性人群的青睞。公元前兩千紀中后期,隨著歐亞大陸北部氣候轉向干旱,早前的農業人群逐漸開啟了游牧化進程。不同人群在東西方向的季節性遷徙與相互交流,形成了“史前絲綢之路”。就是順著這條歐亞大陸的“史前絲綢之路”,中國北方起源的黍被人們有意選擇進行栽種和傳播,穿越中亞和近東,最終到達歐洲。這一粒毫不起眼的黍,當之無愧地成為早期中西方文化交流的見證者。

歐亞大陸另一側,至遲在公元前兩千紀初,馬家窯文化馬廠類型(2300BC-2000BC)沿著河西走廊繼續向西挺進,直到新疆東部的哈密綠洲,并將彩陶這一文化元素帶入新疆,開啟了這一地區長達千余年的彩陶文化傳統。到了距今4000多年,出現了考古證據上可見的最早的跨區域文化交流現象——起源于近東地區的冶銅技術、麥類作物、馴化的牛羊及權力和威望的象征物權杖頭等諸多外來文化元素,開始集中出現于河西走廊。馬家窯文化西漸的態勢不僅為中華文明極大拓展了發展空間,更為早期東西方文化交流的發生奠定了基礎。

他山之石,可以攻玉。對遠隔萬里之遙的東南歐地區的史前文化進行考古發掘與研究,不僅可以發揮考古學跨區域、長時段對比的學科優勢,而且還可以為我們更好地認識中國史前文化的獨特性提供不可多得的域外視角。當我們將中華文明與群星璀璨的世界文明比較,才能領悟何以“風景這邊獨好”。

- 2024-01-24漢代人怎么吃火鍋?甘肅出土銅灶見證發展歷程

- 2024-01-24“地下畫廊”記錄千年前生活細節 宴飲烤肉熱鬧得嘞

- 2024-01-24貴族出行必備好物 這盞兩千多年前的燈太“鼎”了

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號