原標題:隴南康縣茶馬古道,一條千年的商貿通道!

為了預防走漏風聲,被土匪搶劫,茶馬古道上的“腳戶”和“背腳子”們通常用“黑話”來交流,如稱土匪為“線子上的”,稱小偷為“梁子上的”。

常年走路,所以忌諱一些詞,比如:他們忌諱“熗”字,“熗漿水”說成“熱酸菜”,因為“熗”與“搶”同音,他們最怕遇上土匪殺人掠貨。

而在甘肅省隴南市的康縣境內,就有這樣一條——茶馬古道。

康縣望關鄉,自古就是一道三岔口關隘,此地三山合抱、二水環繞,一道通往武都,一道通往成縣,一道通往康縣,戰略地位極其重要,歷來為兵家必爭之地。

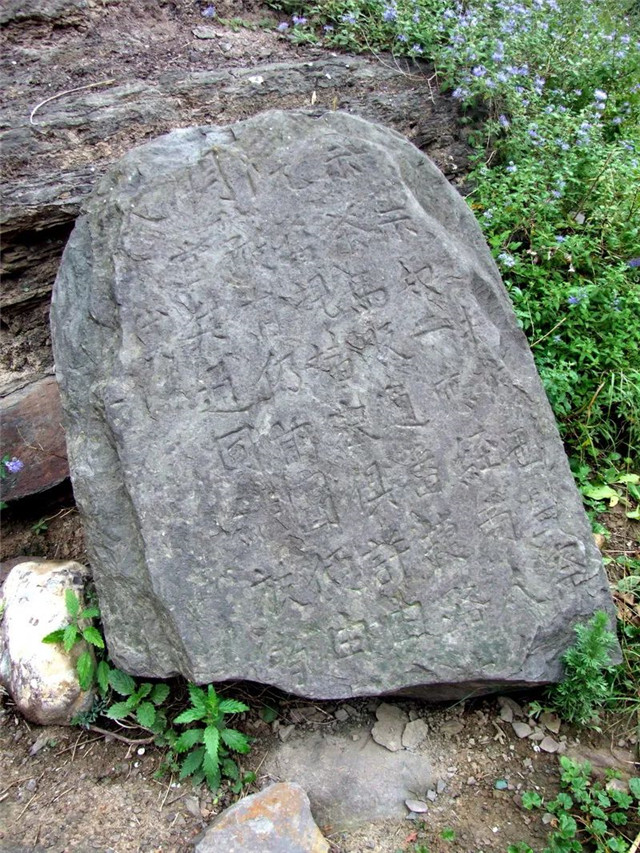

2009年文化部門在隴南市康縣望關鎮政府西北100米處山埡的石貓梁上發現了一塊半截殘碑,幾經專家辨認,認定是明朝時的路碑。而此路碑的發現也證實康縣境內有一條遠古時期的茶馬貿易通道,它屬于川陜甘茶馬古道的一條重要支線。

這塊殘碑類似告示的性質,告知沿途經過這里的茶馬商販,一是要接受駐關官兵的檢查,二是說明康縣望關茶馬道路是通向藏族地區的便捷通道。碑文雖殘缺不全,但據考證,這是全國范圍內唯一現存的記載相關茶馬古道的碑刻。

甘肅境內的茶馬古道大致走向如下:茶葉由四川進入文縣,沿白龍江到達武都,經宕昌到岷縣進而進入藏族地區;由陜西進入隴南,經成縣、西和到天水,經甘谷、武山到達臨洮,在此可以分出兩條路徑,向北可達蘭州等地,往西可進入臨夏,進而進入藏族地區。

隴南康縣窯坪、禮縣鹽官、宕昌縣哈達鋪、西和縣長道與四川成都茶馬市等地的茶馬市,都被記載于隴南地方史志,隴南的茶馬市與四川成都的茶馬市互通貿易,已有千百年的歷史了。

所謂的“茶馬市”,只是一個通俗的簡略名稱,它的實際內容要寬泛得多。主要是隴南以牛馬驢騾、中藥材、皮革、花椒等特產商品,長途販運到四川成都,賣給那里的商販,又將那里的特產商品茶葉、鹽巴、水煙等販運回來,以滿足隴南及其周邊的市場需求,不僅僅是“茶”與“馬”的交易。

“腳戶”、馬幫、“背腳子”是在隴南的高山深谷的茶馬古道上蜿蜒穿行數千年,形成了隴南眾多的客棧、驛站、街道、關城、橋梁、村鎮,以及專門為其服務謀生的各類人員,帶動了沿途經濟的繁榮,促進了沿途經濟的發展,也影響和改變著茶馬古道沿線的風俗習慣和語言文化。

馬幫和“背腳子”憑著吃苦耐勞的筋骨和長期走道、抗匪盜、觀天氣鍛煉出來的生活智慧,還有在路上摸爬滾打積累的謀生經驗與合作精神,形成講信用、重義氣、辨是非、謙和勇敢的個性。

他們是隴南山叢縱橫著的第一批探險家,為了生存他們用腳板和馬蹄踩踏出來一條文明與文化的傳播之路,也是一條多種民族、多種宗教、多種文化的融合之路。

漫漫歲月流逝,滄桑古道猶在。當我們今天踏上茶馬古道尋訪之路,在康北的那些古鎮、遺址、棧道、河谷、山梁……我們的耳邊仿佛回響起清悅悠遠的駝鈴聲,還有悠揚的山歌。

曾經瀟瀟嘶鳴的馬幫遠去了,最后的驛站,又紅火起來了。張開雙臂將遠方的來客擁抱在溫暖的懷里,用清粼粼的河水,煮一壺濃香四溢的面茶,灌滿古道,讓人們醉心在茶和馬的滾滾紅塵里,憑吊遙遠的經濟文化遺跡和曾經書寫了民族史詩的歷朝馬幫漢子。

- 2023-03-1380年前的蘭州 “駱駝祥子”也要持證上崗

- 2023-03-13【古韻甘肅】光陰故事里的天水古樹

- 2023-02-16西涼王李暠對敦煌酒泉的經營

- 2023-02-15又拉煤又載客 黃河蘭州段 航運曾經很熱鬧

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號