原標(biāo)題:榆林窟《老人入墓圖》壁畫(huà), 記載了一段匪夷所思的喪葬習(xí)俗

瓜州榆林窟

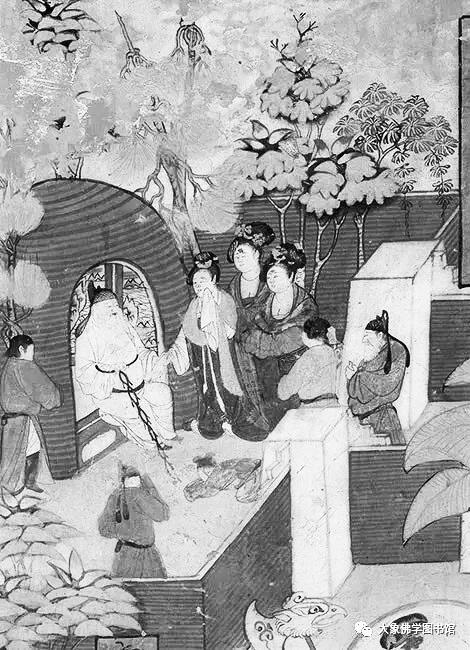

瓜州榆林窟第25窟《老人入墓圖》

榆林窟第25窟彌勒菩薩

在敦煌榆林窟第25窟,有一幅《老人入墓圖》壁畫(huà),這是一幅彌勒經(jīng)變壁畫(huà)圖。它是研究敦煌民俗的獨(dú)特資料,因其所表達(dá)的獨(dú)特死亡方式與喪葬觀念而吸引了人們的目光。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在敦煌壁畫(huà)中,彌勒經(jīng)變《老人入墓圖》現(xiàn)存39幅,其中畫(huà)面最為精美,人物表情﹑動(dòng)作最為豐富的,非榆林窟第25窟莫屬,可見(jiàn)榆林窟第25窟《老人入墓圖》的重要性。俗話說(shuō),百善孝為先。古代都以孝為本,以孝為德。這些明顯違背倫理常情的壁畫(huà),到底是怎么回事呢?

榆林窟中的《老人入墓圖》

榆林窟位于瓜州縣西南75公里的山谷中,洞窟開(kāi)鑿在榆林河?xùn)|西兩岸。第25窟坐落在東崖中部唐窟群中,形制頗有特點(diǎn),主室呈方形,前室橫長(zhǎng)方形,甬道長(zhǎng)而闊。從洞窟形制、壁畫(huà)內(nèi)容和布局、人物造型、衣冠服飾,以及表現(xiàn)技法和藝術(shù)風(fēng)格來(lái)看,明顯地繼承了盛唐特點(diǎn),從壁畫(huà)中的古藏文題記和吐蕃人形象,此窟大致建造于吐蕃占領(lǐng)瓜州初期的中唐時(shí)期,公元783年唐蕃清水會(huì)盟前后。從繪畫(huà)風(fēng)格上看,畫(huà)師不是吐蕃人,應(yīng)是唐人畫(huà)師。

第25窟壁畫(huà)除窟頂坍毀,前室和甬道為五代重修外,主室四壁均保存唐代原貌。主室前壁門(mén)兩側(cè)為文殊、普賢經(jīng)變;右壁為觀無(wú)量壽經(jīng)變;正壁為八大菩薩曼荼羅;左壁為彌勒經(jīng)變。

左壁彌勒經(jīng)變中有幅壁畫(huà)叫做《老人入墓圖》。這幅圖描繪的不是為一個(gè)去世的老翁舉行葬禮,而是一位感到死期將至的老人來(lái)到墳?zāi)骨埃c親人訣別。然后他便獨(dú)自進(jìn)入墓室,與外界斷絕往來(lái),直到去世。

榆林窟第25窟《老人入墓圖》中,老人頭戴透額羅帽,著圓領(lǐng)白袍服,足蹬軟鞋,拄鏤空杖,安詳?shù)刈谀勾采希睬坝谢¢T(mén)裝飾,墓內(nèi)掛山水屏風(fēng)畫(huà)。老人與親屬執(zhí)手告別,親屬八人均痛苦不堪,或用巾拭淚,或以袖掩面,或趴地叩拜。

在《老人入墓圖》里,甚至還有來(lái)跳舞慶賀的人。

歷史上流傳的駭人傳聞

自古至今,孝作為傳統(tǒng)美德成為中華傳統(tǒng)文化不可缺少的因素之一,而關(guān)于孝的故事更是不在少數(shù)。

相傳在古代,有一種葬禮叫做“瓦罐墳”,是一種非常殘忍的葬禮方式。當(dāng)時(shí)家中一旦有了60歲的老人,便會(huì)被用“瓦罐墳”的形式進(jìn)行葬禮:兒子親自送60歲的父親或者母親入墳,每送一次飯就會(huì)砌一塊磚,日日如此,直到“瓦罐墳”完全被封死。這種駭人的葬禮方式只存在于民間傳說(shuō)和野史當(dāng)中,從未被記載到正史當(dāng)中。

“瓦罐墳”還被稱為“花甲葬”,但是由于正史中從未出現(xiàn)過(guò)有關(guān)“瓦罐墳”的記錄,所以這一習(xí)俗的真實(shí)性還有待考證,現(xiàn)在只停留于民間傳說(shuō)層面。有人提出,這可能代表的是史前的一些部落,由于人口問(wèn)題和物質(zhì)匱乏而出現(xiàn)的棄老行為。

但這種傳說(shuō)不止出現(xiàn)在一個(gè)朝代,許多朝代許多地方都曾出現(xiàn)過(guò)不同版本的故事。

在中國(guó)民間,未死之前所備棺材叫“壽材”,墓穴叫“生壙”。

傳說(shuō)有一年,某外國(guó)使臣給中原皇帝進(jìn)貢了一只動(dòng)物,這種動(dòng)物滿朝文武誰(shuí)也不認(rèn)識(shí)。外國(guó)使臣滿臉傲氣,對(duì)中原王朝大為鄙視,說(shuō)再無(wú)人認(rèn)識(shí)此動(dòng)物就要發(fā)兵進(jìn)攻中原。這時(shí)一個(gè)小官員去給自己的父親送飯,聊天時(shí)說(shuō)起了朝中發(fā)生的事情,他的父親已經(jīng)年過(guò)60歲,正在“生壙”中等死,聽(tīng)了兒子的話,便說(shuō):“你把家里的大貍貓帶去看看。”第二天兒子上朝,偷偷帶來(lái)大貍貓,外國(guó)使臣又拿出“怪物”,誰(shuí)知大貍貓一個(gè)箭步上前,叫了一聲,那“怪物”嚇得縮了身,原來(lái)是只大老鼠,被大貍貓一口叼走。皇帝大喜,問(wèn)清緣由,才知道是將死老人出的主意,就下旨迎回老人,全國(guó)禁止“棄老”。

《史記》中曾記載過(guò)《孫元覺(jué)智救祖父》的故事:春秋時(shí)期,有個(gè)9歲的孩子叫孫元覺(jué),從小孝順父母,尊敬長(zhǎng)輩。可是有一天,孫元覺(jué)看到父親忽然把病弱的祖父裝在筐里,要把他扔進(jìn)深山里。

孫元覺(jué)拉著父親,不許父親把祖父運(yùn)走,父親不理他。孫元覺(jué)又跪著哭求,父親依然不理,推車進(jìn)山,將老人扔下,轉(zhuǎn)身要走。孫元覺(jué)急中生智,拾起地上的筐說(shuō):“我要帶回家,到你老了,也要用它送你到這里。”父親一聽(tīng),大吃一驚,問(wèn):“你怎么說(shuō)出這種話!”元覺(jué)說(shuō):“父親怎樣教育兒子,兒子就怎樣做。”父親悔悟了,他忙把老人從地上抱上車子,再推回家,從此十分孝敬老人。這個(gè)故事從側(cè)面記錄了古代的“棄老”習(xí)俗。

一名佛教徒的虔誠(chéng)信仰

仔細(xì)觀看榆林窟第25窟《老人入墓圖》,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),壁畫(huà)中的墳?zāi)共⒉皇瞧胀ǖ膲災(zāi)梗故依锩嫜b修成了佛堂的樣子。白衣老人安坐“生壙”中,神態(tài)安詳,無(wú)悲無(wú)喜,仿佛在慈祥地叮囑后輩兒孫。

對(duì)于敦煌彌勒經(jīng)變《老人入墓圖》的研究,很多學(xué)者都提到了這種特殊喪葬方式的文化來(lái)源,謝生保先生在《敦煌壁畫(huà)中的喪葬民俗》一文中提出,“老人入墓”來(lái)源于中國(guó)古代的“生壙”民俗。譚蟬雪先生在《“老人入墓”與民俗》一文和《敦煌民俗——絲路明珠傳風(fēng)情》一書(shū)中,闡述了“老人入墓”源于印度民俗中老人投河自盡的觀點(diǎn)。崔中慧在《敦煌彌勒經(jīng)變中“老人入墓”的印度文化源流試探》一文中,雖贊同“老人入墓”源于印度文化的說(shuō)法,同時(shí)提出了不同看法,認(rèn)為“老人入墓”源于印度婆羅門(mén)教生命四行期中第三階段的林棲期。另?yè)?jù)學(xué)者們調(diào)查,敦煌的彌勒經(jīng)變始于隋代,盛于唐,終于西夏,其中的《老人入墓圖》也是始自盛唐,終于北宋。

這幅壁畫(huà)是以繪畫(huà)的形式闡述了《彌勒下生經(jīng)》中所描繪的“人命將終,自然行詣冢間而死”的內(nèi)容。

當(dāng)時(shí)佛教經(jīng)典《彌勒下生經(jīng)》認(rèn)為,信徒在臨終前與世隔絕,一心念誦南無(wú)阿彌陀佛,可以得到更高的修行境界,甚至可以進(jìn)入極樂(lè)凈土世界。顯然老人是一名虔誠(chéng)的佛教徒,他希望自己可以在生命的最后時(shí)刻,誦經(jīng)念佛,在安心修持中,離開(kāi)今生。

可畫(huà)中這個(gè)正在抹眼淚的女人仍然為離開(kāi)老人的今生而悲傷。更多的人和她一樣,還是在意著此生此世,春耕秋收的得與失。

這幅壁畫(huà)還透露出一個(gè)時(shí)代背景。吐蕃在瓜州統(tǒng)治區(qū)推行“辮發(fā)易服”的民族政策,史料記載陷蕃地區(qū)的漢人只能在祭祖之時(shí)著漢服。而老人白衣透額羅幞頭,透露出陷蕃漢人的民族心理,在去世之前,老人表達(dá)出對(duì)大唐王朝的懷念之情。

撰文丨黃建強(qiáng)

相關(guān)新聞

- 2017-01-20隴周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26隴周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 隴周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 隴周刊(2017年 第6期)

精彩推薦

-

【隴人相】直播間里隨心的“周皮匠”

【隴人相】直播間里隨心的“周皮匠” -

平?jīng)鍪小按荷薄皩W(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽開(kāi)賽啦!

平?jīng)鍪小按荷薄皩W(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽開(kāi)賽啦! -

玉門(mén)聚焦產(chǎn)業(yè)集群培育與產(chǎn)業(yè)鏈招商 力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展(圖)

玉門(mén)聚焦產(chǎn)業(yè)集群培育與產(chǎn)業(yè)鏈招商 力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展(圖) -

“國(guó)風(fēng)新潮”唱響黃河之濱 “春綠隴原”惠民舞臺(tái)迎來(lái)首支國(guó)家級(jí)文藝院團(tuán)

“國(guó)風(fēng)新潮”唱響黃河之濱 “春綠隴原”惠民舞臺(tái)迎來(lái)首支國(guó)家級(jí)文藝院團(tuán) -

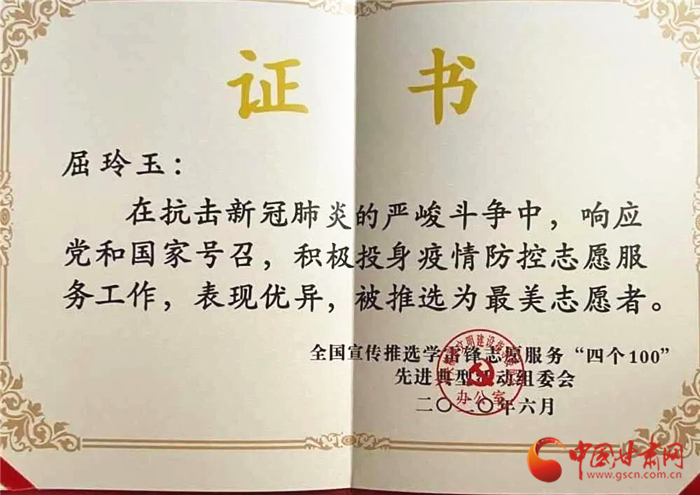

點(diǎn)贊!張掖這位屈屈姑娘榮獲全國(guó)疫情防控“最美志愿者”榮譽(yù)稱號(hào)

點(diǎn)贊!張掖這位屈屈姑娘榮獲全國(guó)疫情防控“最美志愿者”榮譽(yù)稱號(hào) -

【關(guān)注隴南洪災(zāi)】跋山涉水踏艱險(xiǎn) 救災(zāi)物資背進(jìn)村(組圖)

【關(guān)注隴南洪災(zāi)】跋山涉水踏艱險(xiǎn) 救災(zāi)物資背進(jìn)村(組圖) -

緬懷先烈 崇尚英雄 “致敬8·26”紀(jì)念蘭州解放71周年活動(dòng)舉行

緬懷先烈 崇尚英雄 “致敬8·26”紀(jì)念蘭州解放71周年活動(dòng)舉行 -

【驢友手記】米家溝品綠

【驢友手記】米家溝品綠